一顿火锅,能修复友情也能暴露焦虑:我和闺蜜的周末实验,发现了真正让人上瘾的那三件事

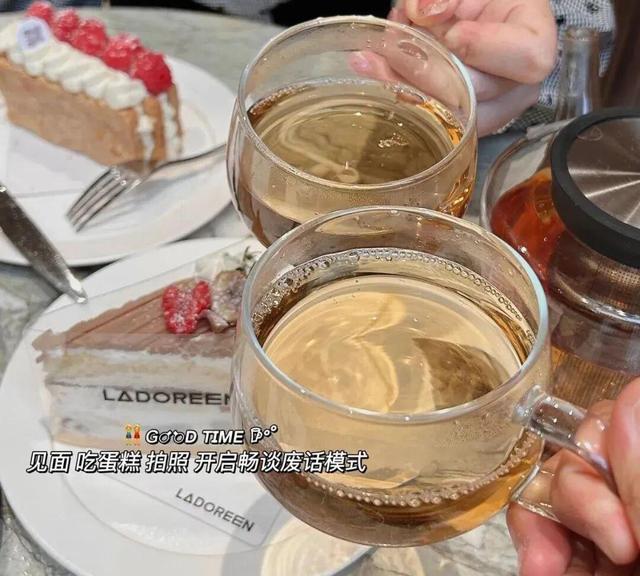

周末的火锅店里,笑声和筷子声交织,热气把手机屏幕模糊成了温柔的光。我和三个多年的朋友围着一桌,点了比计划多一份的五花肉,为了庆祝也为了占座时的那点仪式感。说实话,那一刻并不是食物本身在安慰我们,而是那种被看见的感觉——有人愿意听你吐槽工作,有人会为你抢最后一片肥肉,这种小小的被接纳,比任何滤镜都真实。

不得不说,饭局的魔力有三分情绪,七分仪式。情绪上,它像一个低成本的急救包,让日常焦虑有个短暂出口;仪式上,碰杯、发圈、合照这些动作把碎片化的生活串成了记忆。我的朋友小李,前段时间因房贷和加班崩溃,是在一次“不要太认真”的姐妹局上把烦恼说完才敢回去面对问题。相反,隔壁单位的李姐不断把每次聚会当成职场展示,最后发现大家围的不是她,而是她的标签,这也是真相的一面:同一件事,救赎与表演只差一个界限。

争议点在于,发圈是仪式还是表演?说白了,两者都可能存在。发一张大家笑得灿烂的合照可以留下温度,但如果每次都要“摆拍+配文+打卡”,那聚会的轻松就被打包成了业绩。我的做法是设一个不拍照的前三十分钟,只说话不纪录,这样能把聚会从“内容生产”里解放出来。有人会觉得这是矫情,我觉得这是为友情设立的缓冲带:有些快乐只属于当下,不需要被证明。

至于如何让饭局既有热闹又不耗神,我和闺蜜摸索出了几条实用的习惯。轮流做主办人可以分摊成本和准备压力,约定几个“不碰的话题”可以避免尴尬和情绪外溢,给每个人留出被倾听的时间让交流回到人的层面而不是八卦比赛。上次我同事张姐直接把“付账轮流制”写进了群公告,结果大家省心多了,氛围也更轻松。小技巧不是硬性规则,而是让聚会变得可持续的温柔限制。

城市生活让我们越来越擅长制造“仪式感”,也越来越害怕被看穿。成本上,聚会并不一定要花大钱,换一家口碑小店、提前点菜或者拼单,都能把快乐和负担平衡好。我个人更偏爱那种能吃一顿聊两小时的地方,便宜又有味道,能让我们从“社交任务”回到“朋友”本身。未来的趋势是明显的:更多人会把预算和时间投入到小而频繁的聚会上,把社交从大场面转回到可控的温度里。

最后,说点有点自以为是的结论——饭局既是社交货币,也是情绪充电站。不要为了在朋友圈赢得点赞而牺牲真实的陪伴,但也别把每次聚会都看作救赎。学会用小规则保护那份脆弱的轻松,你会发现,真正能让人上瘾的不是食物本身,而是那张能让你放下伪装的椅子和那句“来,干一杯”。

你最近一次的聚会是什么样子?有没有哪一顿饭让你突然放下了心事,或者相反,让你感觉被消费了?说说你的经历和感受吧。

部分素材来自网络,版权归原创者,如有侵权请联系删除。