太姥山老白茶被压成“红枣茶”?我喝了十年茶路,听了茶农一句话火冒三丈

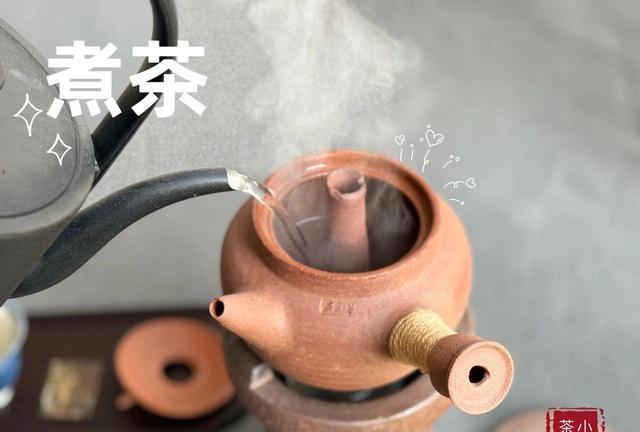

秋凉刚起的那几天,我跟着茶商去了太姥山,S师傅在院子里把三年陈的白露饼放进玻璃壶里煮,水一沸腾,药香和枣香在屋里慢慢铺开,像是把秋天煮成了味道。说实话,那一刻我就明白了为什么有人为了这一口坚持收藏,茶汤里的温润不是靠辅料堆出来的,而是时间给的温度和厚度。可转头回到城市的茶桌上,我却常看到别人往壶里掰几片陈皮、丢几颗红枣,边加边夸“秋冬要补”,那种场面让我心里拧成了一个结。

我朋友小李就是因为跟风加了红枣喝了几天,结果越喝越口干喉咙不舒服,本来想养生,反倒不适应。还有同事小王,夏天突发奇想往寿眉里泡柠檬,喝起来清爽是清爽,可白茶那层温润和回甘彻底被柠檬酸掩没了,胃里还发了点凉意。说到底,这些并不是单纯的口味问题,而是把两种完全不同的体验强行绑在一起,喝到的是辅料的味道,丢失的却是茶自身几十年甚至上百次季节轮转、仓储氧化后的独特记忆。

去年我在一个茶博会上喝到一泡十年陈的寿眉,产自太姥山核心产区,茶师用银壶轻轻煮过后,茶汤琥珀透明,入口是绵柔的清甜,回甘里先浮现药香、随后是枣香,最后留下一丝像粽叶的清润,那种层次分明得像一首慢诗。可就在不远处,一个商家示范把陈皮丢进白茶里煮,陈皮的果香瞬间把白茶的细腻吞没,喝到的只剩下陈皮的酸甜。那一刻我就觉得可惜,好好的一泡老白茶被直接改头换面,变成了另一件东西,却用“白茶”这个名字去卖。

说清楚为什么有人愿意往白茶里加料,其实也很容易理解。一部分人是图新鲜,喝腻了清饮就想试点新花样;另一部分人则被市场推动,有些商家拿低等级或未成熟的白茶当原料,用红枣、陈皮去“修饰”,把味道做得热闹一些,然后包装成所谓的“养生茶”来吸引消费者。问题在于,当你把辅料当成掩盖手段时,真正的茶味被消耗掉了,消费者花了和好茶差不多的钱,得到的却是拼盘式的味觉体验。

遇到这种情况,我一般会先告诉朋友不要急着下结论,先按清饮法试一杯。把茶叶的外形看清楚,闻干茶的香气,冲第一泡短尝它的轮廓;如果第一泡就能尝到层次分明的回甘和余韵,那就是有故事的老茶;如果喝起来单薄、仓味重或者只有一股杂味,那很可能原料本身就不行。要是你真的想在秋冬里补一补,完全可以把红枣、陈皮单独煮一小壶,然后按自己的口味把两壶混合,而不要直接把辅料扔进那壶你希望能听见时间低语的老白茶里。

从实践操作上讲,我比较偏向两种做法:喜欢“清饮”的,选一个干净的壶,先用热水温壶,再短时间冲泡来感受茶的真面目;想要“煮”的,则用普洱或老白茶那样慢煮,但仅限于确知茶叶品质与仓储条件良好的情况。还有一个实用的办法是向卖家要一小试饮装,或者到茶厂去问一问产地、年份和储藏方式。有一次我在太姥山遇到一个小作坊的老板,直言他们把不同批次混合压饼是为了销量,听完我立刻放下了那块所谓“年份牌照”的白茶。

看得更远一点,市场上这类“再加工茶”会越来越多,包装花样也只会翻新不会减少。未来两年内,习惯把“原茶”和“调味茶”混为一谈的现象恐怕还会普遍,这对注重原味的人来说是个挑战,但对习惯速食化口味的人却是福音。我的建议很简单:如果你是为了体验时间带来的那种醇厚,就学会辨识并保留白茶的“清”。如果你只是想喝一种带果香的暖饮,那就接受它作为另一类茶,不必强行用“白茶”这个标签去绑架真正的好茶。

说白了,茶和人一样,真实的状态最动人。S师傅当时跟我说,好茶像山上的清泉,不需要太多修饰,纯粹本身就是最美的。听了这句话,我不得不承认,很多时候我们的着急其实是对时间和品质的不耐烦。过分追求速效和表象,反而丢掉了可以慢慢品的那份温度。

最后给大家一个实操小建议:买茶前多问两句产地和储存,第一次冲泡先尝原味,再决定要不要加入任何辅料;如果决定混合,请坦诚地把它当作调味饮品,而不要再喊它“老白茶”的名号。你如果愿意,回去找一包你一直珍藏的白茶,按清泡法慢慢喝一杯,你会知道那是不是你想要守护的味道。

你有没有因为一包带“养生”标签的茶上当受骗?说说你当时怎么发现的,以及现在你判断好茶的标准是什么?

本文由小陈茶事原创,首发于头条号:小陈茶事,作者:村姑陈。