千亿企业又增14家:2025中国企业500强告诉我们的机会与焦虑

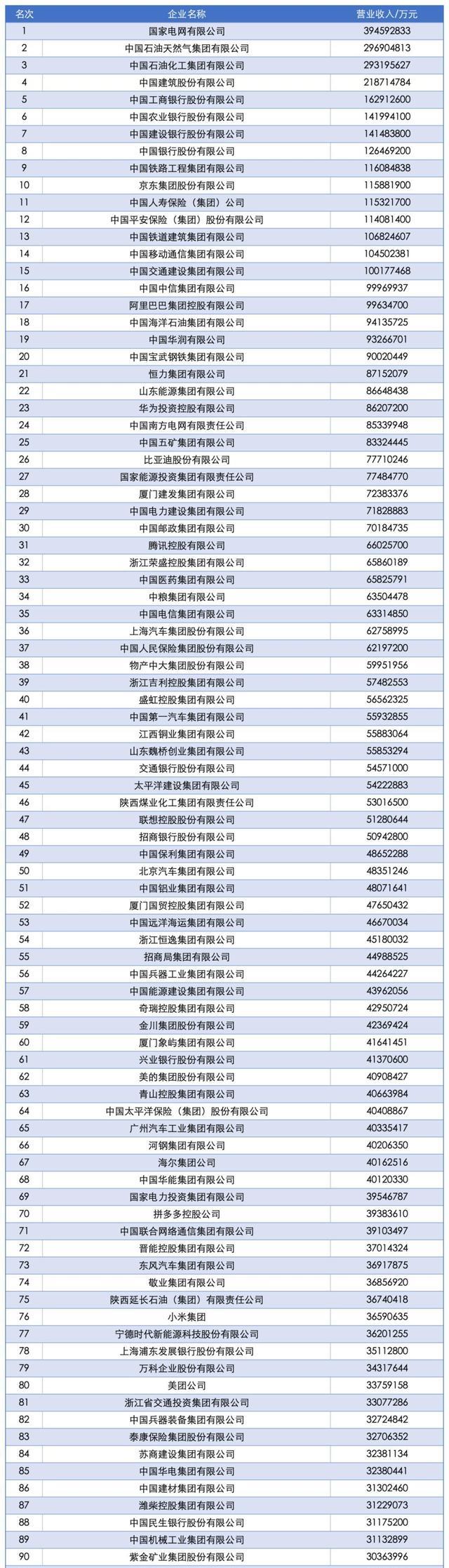

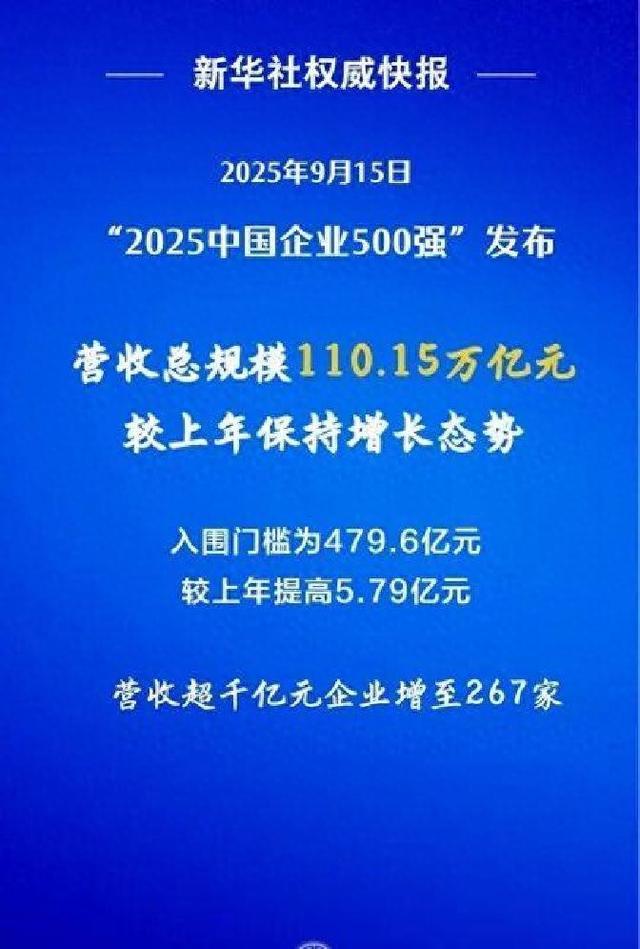

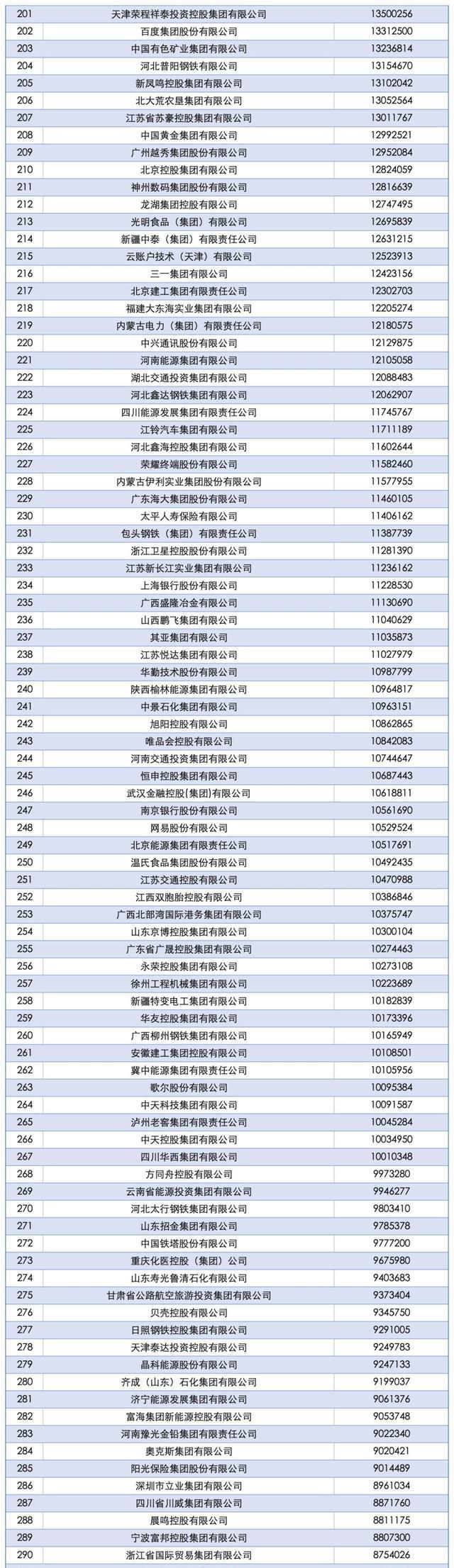

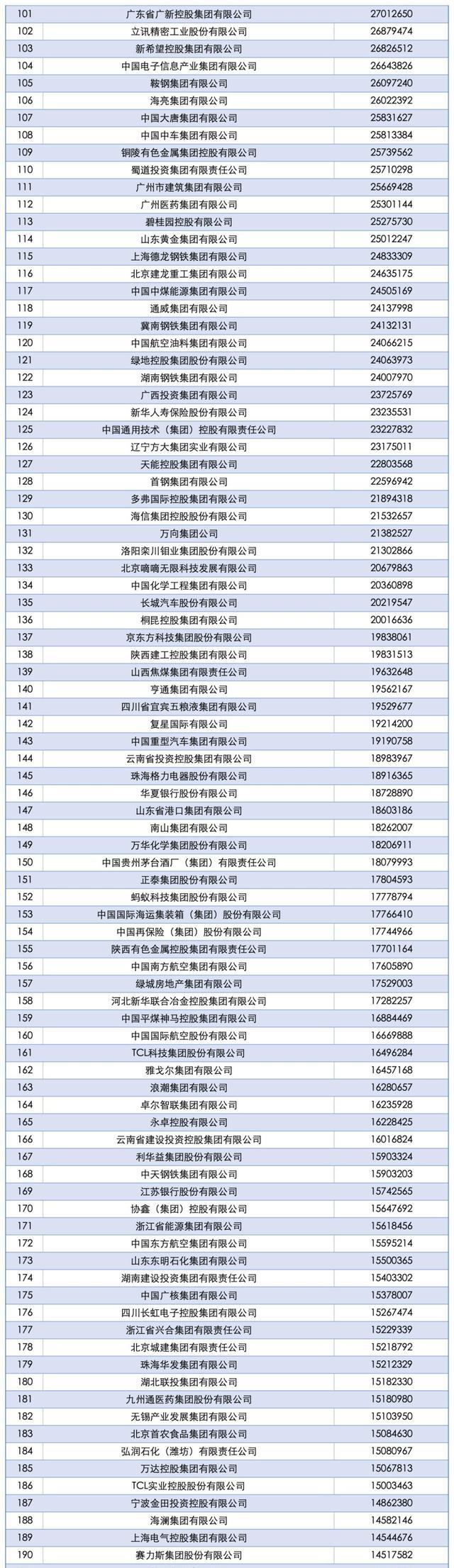

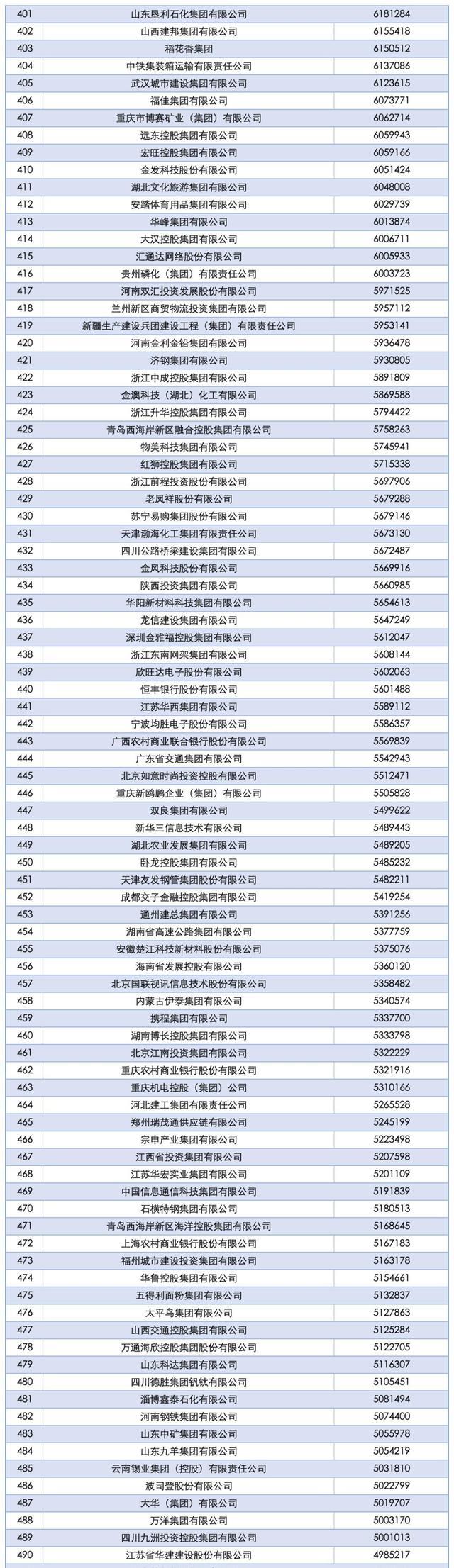

不得不说,这组数字有点刺激人。入围门槛抬高到479.6亿元,500强合计营业收入110.15万亿元,千亿级企业达到267家,占比过半。读到这些,很多人第一反应是既羡慕又紧张:大公司在变得更大,职业和创业的边界在重新洗牌。

先说一条容易被忽视的信号:入围企业的平均研发强度连续八年上升,达到1.95%。这个数字看起来不算高,但趋势很清晰——增长正在从单纯的规模竞争,转向能力和创新的较量。我有个朋友小李在一家汽车零部件企业,他告诉我,去年公司把一笔不小的预算投到数字化改造上,结果在招标中反超了几家老对手。对中产白领来说,这意味着岗位要求会悄悄变化:会计、采购、生产线操作都在被数据、自动化和项目式工作方式重新定义。

还有一点值得注意:国企和民企在500强中的数量几乎持平。这个平衡不是政治性的说明,而是市场机制在不同体制下都在寻找效率提升的路径。说实话,这也带来两面性:一方面是资源整合更容易催生“大单”,另一方面是对中小企业的压缩效应会更加明显。我隔壁老王的小工厂就感受到外包订单被集中到更大的供应商那边,利润被挤薄,生存空间被迫往专业化和细分领域靠拢。

面对这种局面,普通职场人和创业者该怎么办?首先要做的是识别可迁移的技能和可落地的价值。对于职场人来说,短期可以把精力放在数字能力、跨部门协作和项目管理上,争取在未来两年内参与至少两个以效率或收入为导向的变革项目。对于创业者来说,别急着跟大厂正面硬碰,先找到可以为大企业降低成本或解决痛点的切入点,通过小规模试点赢得信任,再扩张。具体可以做的包括把目标客户名单控制在五家以内,优先做试点,再把案例包装成合同模板和业绩证明。

企业管理层也有可参考的操作方向。既要看到规模带来的议价能力,也要警惕过度依赖体量的短视。把研发投入从“可有可无”变成“必须做的预算项”,并把创新结果与市场回报挂钩,这样才能在未来的竞争中保持弹性。我知道一家年营收过千亿的家电公司,去年把售后服务用AI重构,工单响应时间从两天缩短到几个小时,客户满意度显著上升,公司内部也更愿意把利润再投回产品升级上。这类例子说明,规模和敏捷并非完全对立,关键在于把资源用在能快速验证的场景里。

趋势上可以预期两点:一是更多的兼并重组和产业链集中,二是行业内分工更细,边缘机会会越来越多。你如果是公司老板,可以把短期目标设为三到六个月内完成一到两个客户试点,把产品的单位经济性算清楚,把现金流管理放在首位。你如果是职场人,可以把未来两年的学习清单具体化,给自己设定可检验的成长里程碑,而不是模糊地“提升能力”。

说白了,这份榜单带来的不是简单的恐慌,而是提醒我们重新算账:哪些工作还能长期存在,哪些业务会被规模化吞噬,哪些短板需要在明年之前补上。我的心情有点复杂,既担心周围小企业的压力,也庆幸更多企业开始用钱去做能力建设而不是仅仅追求规模扩张。

你怎么看这份榜单背后的变化?你身边有没有因为大公司扩张而发生职业或生意变动的故事,或者你正打算借这个趋势做出改变?说说你的经历和判断吧。