1942年四川江津的破屋里,一位63岁老人在贫病中咽下最后一口气。生前三天,他还在颤抖着写字换买药钱,那曾写下振聋发聩文字的手,连名字都难以写规整。这篇基于史料演绎的历史故事里,这位曾影响无数青年的灵魂,为何在生命尽头,用忏悔替代了往日的激昂?

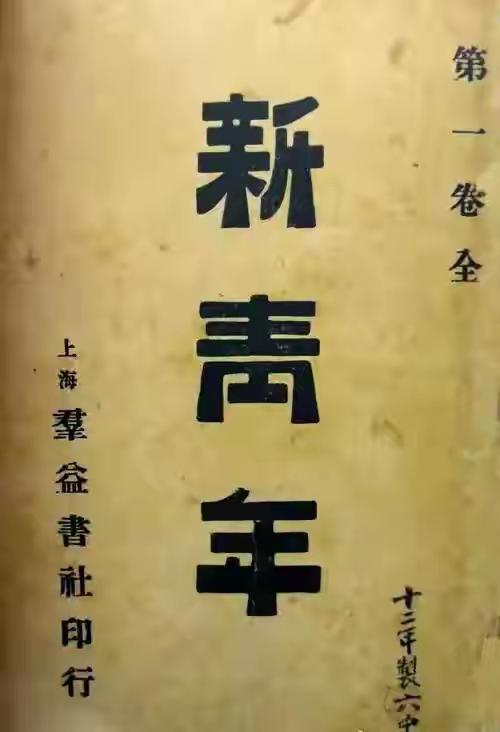

时间回到1915年,据《新青年》创刊史料记载,他在杂志中倡导的进步理念,像一束光照亮了迷茫的年代。无数青年视他为精神向导,觉得跟着他的方向,就能革新旧秩序、迎来新希望。那时的他满怀抱负,眼中只有宏大愿景,口中常谈抽象真理,脚下的理论根基在他看来无比坚实。

转折发生在江津的一个雨夜。据《陈独秀年谱长编》收录的友人回忆,朋友家的厨子不慎打碎一个粗瓷碗,五十多岁的庄稼汉当即跪倒在地,浑身发颤恳求别扣工钱,说家中老母亲正等着拿钱买米。这一幕像惊雷般击中了他,让他从理想的云端落到了现实的泥土里。

半辈子挂在嘴边的个体解放,在一个农民为生计的卑微哀求面前,显得格外单薄。他在日记中写道(据《陈独秀日记手稿选编》),那一刻才猛然醒悟,自己谈论多年的进步理念,从未真正关照过一个具体人的真实困境。就像建筑师忙活半生,却发现设计图忽略了地基承重,多年坚守的认知轰然松动。

晚年的他彻底褪去了往日的锋芒。给追随者的书信中(出自《陈独秀往来书信集》),昔日热情号召的人变得沉静克制,坦言革新秩序易,建设新局难;燃起激情易,保持理性难;空谈道理易,踏实实践难。这种转变无关圆滑,而是历经世事起伏后的通透。

生活困顿到靠友人接济时,他坚持将资助视作借款,承诺书出版后必定归还。有记载显示,曾有人带着重金找上门,只需他写文表明立场,无需违心表态,却被他断然回绝。他直言自己虽身体衰败,却仍守着心底的底线,这番话后便是剧烈咳嗽,脸色涨红却态度坚决。这份落魄中的坚守,让人格的重量愈发清晰。

他常对身边人说,遇事要慢一点、看仔细、想明白。这简单的话语里,藏着血泪沉淀的人生智慧。有大学生慕名而来,想听闻救国良方,他却拉着对方聊起门外的老槐树:这树生长数十年,历经风雨却始终按时节抽枝、繁茂、落叶、休眠,从不过分急躁,只循着自身节奏生长。

比起那些执着于维护过往认知的人,他的晚年更显难得。很多人年轻时都有过类似的热忱,抱着既定理念想要改变一切,却忘了现实从不是纸面上的公式。就像如今有些动辄喊着宏大口号的人,忙着指点方向,却看不见身边人的真实需求。

他的反思揭露了一个朴素真相:理想主义最怕的不是不够热忱,而是用抽象道理掩盖具体苦难,用宏大叙事忽视个体悲欢。年轻时觉得非黑即白的认知,随着阅历增长才会发现,世间大多是需要兼顾的灰度地带。

更可贵的是,他的转变并非被迫妥协,而是主动与自己和解。多少人一辈子碍于颜面,即便察觉偏差也不愿调整,他却敢在生命尽头重新审视曾经坚信的认知。这种勇气,让晚年的困顿都显得格外有力量。

据史料记载,他留下的财产仅有几箱书籍、部分手稿,还有子女送的手工小物件。但他用一生印证了一个道理:成熟从不是永不犯错,而是敢于正视偏差;智慧也不是固守所有信念,而是拥有反思调整的能力。

我们每个人或许都有过执着于某种认知的时刻,年轻时的热血冲动,中年时的固有坚持。回头望去,那些曾经深信不疑的想法,是不是也该多一份审视?毕竟,能被现实唤醒、愿意修正方向的人,才算真正读懂了人生的真谛,这样的人生也更有厚度。