别等大事来救你,把那些“散装的快乐”收进可翻阅的幸福罐里

最近我被一句话拽住了心:记录的意义,是让幸福可以翻阅。说实话,我也曾在摆烂和积极之间左右横跳,忙忙碌碌日复一日,直到开始刻意把那些慵懒、舒适、热闹的小片段记下来,才发现快乐其实不讲道理,但可以被珍藏。很多人以为必须等到大事件、大奖或远方的旅行,幸福才算到位,可是万物各有时令,爱也会到了秋天;与其等,不如现在把零散的美好拼成一幅完整的日常画面。

我有个朋友小李,之前天天追求“看起来很精彩”的生活,社交媒体上光鲜亮丽,但私下里却经常睡眠不足、焦虑爆棚。后来他学会了每天记录三件让他微笑的小事,把照片、一句话、一个声音片段放进手机里的一个专属文件夹。半年后,他反而更能看清自己,情绪稳了,工作也更高效。相反,我同事张姐习惯把快乐寄托在别人身上,等着某个瞬间来满足自己,结果常常失望和抱怨。两种结局摆在眼前,说明真正的核心不是事件多大,而是能不能把“散装的快乐”打包成可回看的东西。

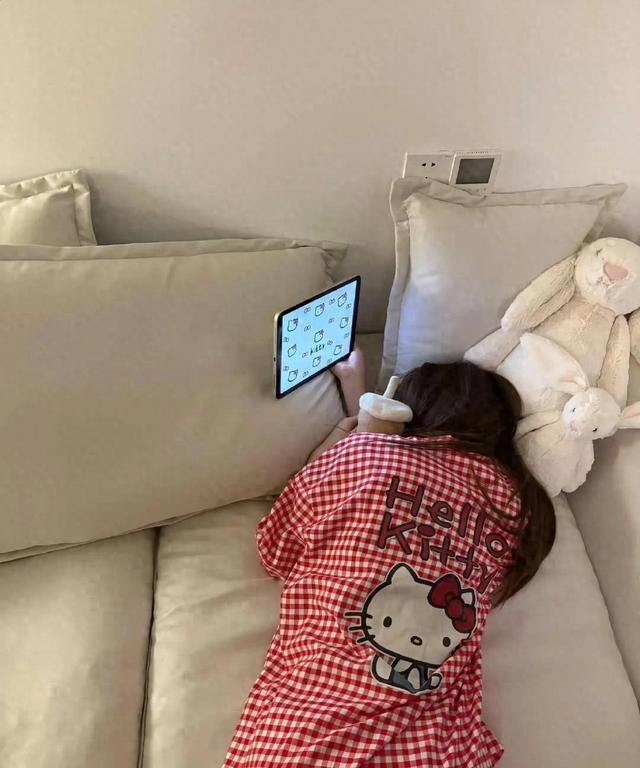

原因其实不复杂。我们生活在一个注意力被分割的时代,日常被碎片化消费、被他人的标准带偏,久而久之就会把幸福等外部认可。当我观察身边人,发现那些看起来“很爱自己普通小生活”的人,往往有意识地建立了一套微型仪式:早晨的一杯热茶、一段随手的语音录入、一张随性的照骗。这些看似不起眼的动作,实际上在慢节奏下帮人重建自愈能力,让情绪有着陆的地方。

方法不是复杂的自我管理理论,而是可操作的日常设计。你可以给自己设一个“幸福翻阅册”:把当天最想记住的三件小事用一句话和一张图或一段录音固定下来,不求华丽,只求真实;你可以规定每周抽出半小时,像翻相册一样回看这些零碎的快乐,给它们命名、给自己鼓掌;你也可以在忙碌里设置一个物理仪式,比如每天晚上点一盏小灯、写两行感恩日记,让身体和大脑记住:今天发生了值得被珍惜的事。说白了,幸福没有标准答案,但有方法可学。

不只是个人策略,这也是一个内容趋势的变迁。越来越多人不再追求大戏般的完美生活,而是喜欢看别人如何把平凡生活演绎成小确幸。平台上的真实碎片更容易产生共情,因为大家都在找那种“有头有脑、没有烦恼”的温柔译本。我觉得未来会有更多关于慢生活、自愈技巧和日常记录的实操内容能走得更远,因为它们直接回应了都市中产的焦虑:我们想要被生活温柔对待,也想学会温柔对待自己。

最后,别把快乐当成奢侈品等着领取,趁你还鲜活,就多迈几步。散装的快乐也可以被打包成幸福,关键是把它们变成可以翻阅的证据,让自己在低谷时也能找回那点温度。说实话,我现在每次翻看那一堆看似平淡的照片和语音,都会笑着觉得:原来我一直活得不错。

你最近有没有捕捉到什么小美好并记录下来?说说你的故事,想听听那些别人眼里微不足道但对你很重要的瞬间。