程序员深夜“脑龄”比实际大8岁?67岁老师跑完马拉松的大脑像回到壮年,这到底是巧合还是科学在暗暗改写我们的思维底盘?

我先说一个让我久久不能忘的场景:一个程序员朋友深夜被急诊灯光吵醒,第二天做认知测试时,医生出于好奇说他“大脑年龄比实际高出好几岁”。对比的画面是同一医院走廊贴着的一张报道,67岁的退休教师跑完马拉松后接受脑功能成像,结果显示她的海马和前额叶活性像年轻人。说实话,这种戏剧性的反差让我开始怀疑:难道跑步不仅仅改变身体,还在悄悄“重写”大脑?

事实上,影像学和行为研究并不是空穴来风。多项研究提示,长期有规律跑步的人,前额叶的一些区域会出现增厚,海马体积也有可测量的上升,这些变化与决策力、专注力和记忆力的提升相关联。神经科学有个熟悉的名字叫BDNF,称为脑源性神经营养因子,跑步时它的分泌显著增加,这有助于形成新的神经连接。再者,适度有氧会提高大脑血氧供应,这对于保持思维敏捷很关键。反过来说,长期缺乏运动的人在某些认知测试上确实容易落后,这和我那个加班成性的程序员朋友的情况相呼应。

但别把跑步当作万能药。重要的是方法和持续性。以我观察,真正能被“读入大脑”的,是有节奏、有周期、还能带来心理挑战的训练。比如有人把间歇跑和长距离结合起来,让身体在多个压力窗口里适应。讲个身边的例子,我同事张姐在工作压力最大的时候开始跑步,她先是每天快走,三个月后加入了短间歇跑,再过半年她发现自己在高压会议中能更冷静地筛选信息。她把跑步形容为给大脑做“断舍离训练”,每次呼吸节奏都在帮她清理杂念。

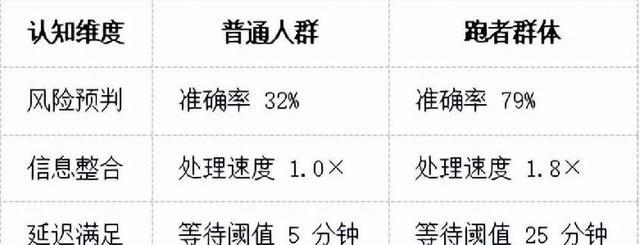

与此同时,这里有一个争议点:在创业圈里,确实有人把跑量作为观测一个人执行力的指标,认为长期稳定跑步的人在项目推进上更有节奏感。这种看法并非无本之谈,但也不能简单化为“跑步=成功”。有坚持三年但方法不当、忽视恢复的人,反而会因为受伤或精力耗尽影响工作表现。我个人觉得,跑步带来的认知红利更像是一种“潜在资产”,需要与休息、营养和心理调适一起管理,才能真正转化为长期效率。

那么实际可操作的方向是什么?别一下子把自己逼进极限。先从每周三次、每次30分钟的低中强度跑步做起,注重呼吸的节奏感,慢慢加入一次更长的有耐力训练和一次短间歇提升强度。训练中不要总想着表面配速,有意识地把头脑里要解决的问题分段放进去,哪怕只是用跑步时间去理清一个方案的逻辑结构,这本身就是把运动和认知训练串联起来的好方法。要提醒的是,任何数据都不是决策的唯一标准,如果有心血管或其他健康顾虑,先做基础体检再开始系统训练。

最后,我不得不承认,跑步的价值远超过生理指标的堆叠。像村上春树在书中写的那样,跑步把疼痛变成认知素材,把重复变成冥想的节拍。有人在跑道上找到了创意,有人在长跑中学会了和焦虑共处。这些看似朴素的体验,累积起来就是一种稳定的认知资本,它会在你需要专注、需要决策、需要抵抗诱惑的时候回报你。

说到这里,我更想听听你的经历。你有没有因为跑步改变了工作方式、想法或者面对困难时的反应?说说你的故事和细节,别只说“感觉好”,把一个具体的时刻或者一段变化写出来,让大家看见跑步如何在你生活里悄悄改写大脑。