华杉向罗永浩道歉却不删微博力挺言论:是真心认错,还是公关上的“半亩方塘”?

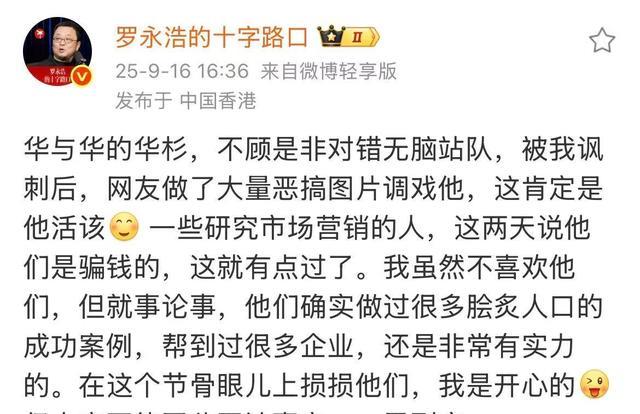

今天的事看着有意思:华杉公开向罗永浩道歉,但相关微博里力挺西贝和骂“网络黑嘴”的内容并没有删;与此同时,罗永浩在评价里既批评了网友对华杉的恶搞,也承认了华杉团队的专业能力。再加上罗永浩微博IP从上海到中国香港的短期变化,这件事情在短时间内被推上了热搜,网友评价分裂得很明显,说实话,这种反差比单一的谴责或道歉更能抓眼球。

我觉得大多数人感到反感的不是道歉本身,而是道歉和行为之间的不一致。道歉看上去像是对外的妥协,而不删除原话则像是对内的底气。这种“口头认错但保留立场”的姿态,符合很多公关人员常说的“既要表态,又要保留退路”的策略。我前几天和做食品行业公关的朋友聊过,他说遇到危机时,客户常常一边让公关团队去灭火,一边又不愿删掉原来的观点,害怕承认错误会在业内失去立场。结果往往是两头不到位,公众反而更怀疑诚意。

从心理学角度分析,公众在面对名人道歉时会用两条线索来判断诚意:一是语言上的明确认错,二是行为上的一致性。只做第一条,第二条不跟进,就会触发认知失调,观众开始在评论区反复讨论“这是态度问题还是策略问题”。平台上那种瞬间分裂的讨论其实是注意力经济下的必然产物,争议能迅速放大信息传播,但也会让当事人陷入更长的声誉修复周期。

如果把视角拉到企业公关和个人品牌管理,处理这类冲突其实有几件事更值得优先做。首先,说话的人要尽量把公开表态和私下处理同步化,公开道歉时明确下一步动作,而不是只停留在情绪化的文字上。其次,删除本身不是解药,真正能缓和争议的是后续可见的整改动作或有诚意的沟通,比如面对面解释、邀请第三方做事实核查、拿出时间表去做改善。再者,面对网络舆论的来回,有时候放低姿态承认信息表达问题比死守立场更容易赢回多数中立观众的信任。说白了,公众要的是看到变化,而不是单纯的文字表态。

展望接下来可能出现的走向,若华杉团队继续保留原微博但做出具体可见的沟通动作,争议可能会慢慢降温;相反,若只是口头道歉而没有实质跟进,舆论会像潮水一样反复袭来,信任成本会越来越高。对罗永浩来说,他的双重评价——既讽刺又肯定专业能力——反而把讨论拉向了职业与人格分离的层面,让事件更复杂也更耐看。

最后,说句个人感受,公众人物在社交媒体上的一句话能成为导火索,但真正能决定舆论走向的,往往是事后那几步具体操作。你有没有遇到过类似的“半张嘴道歉但行为不跟上”的例子?你觉得哪一种处理方式更容易让你相信对方是真心的?请说说你的看法。