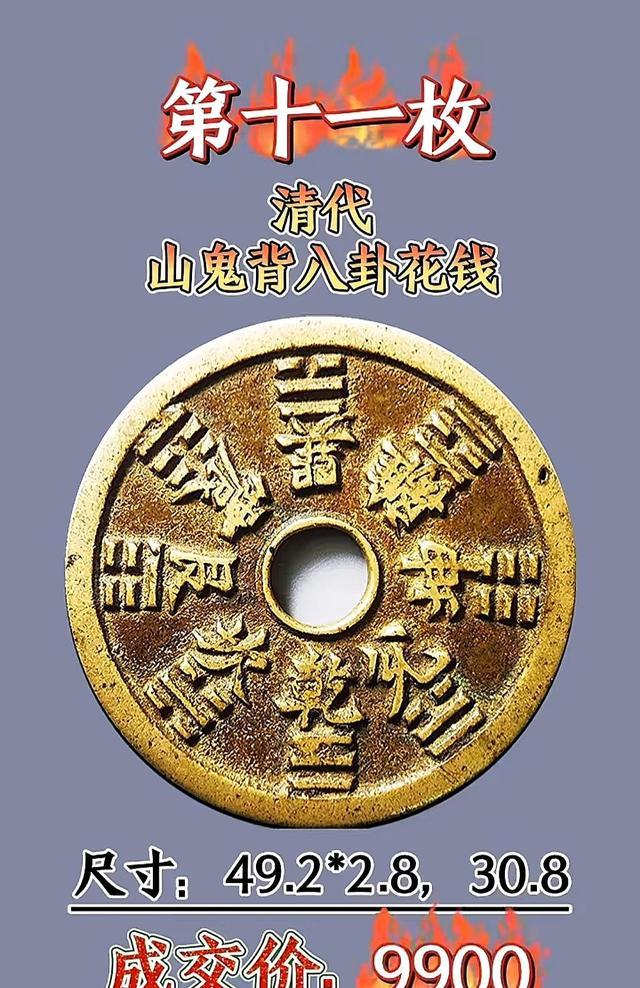

近期热门花钱TOP20,看下你家里有没有。

拍场一枚宋代“福德长寿”花钱拍出6.78万,清代“年丰”“顺风大吉”也都上万,买古钱到底是在找情怀还是找价值?

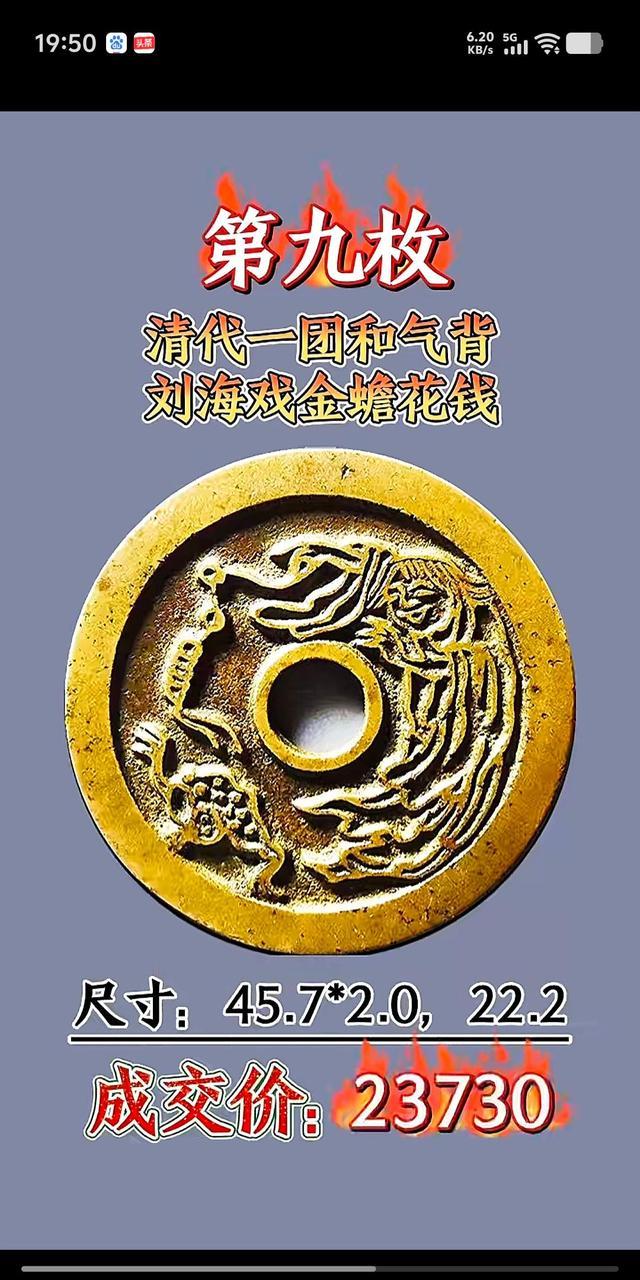

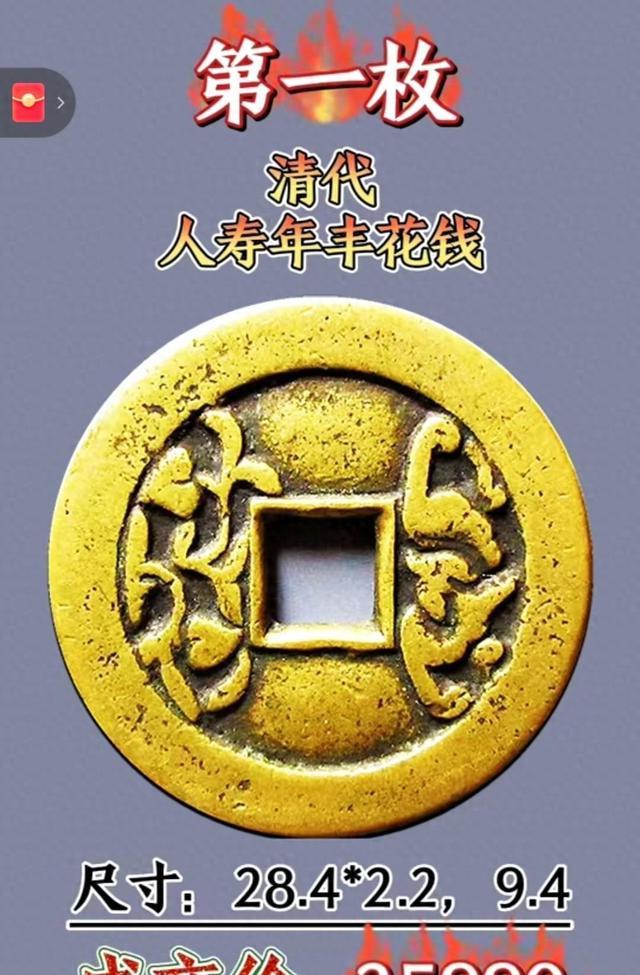

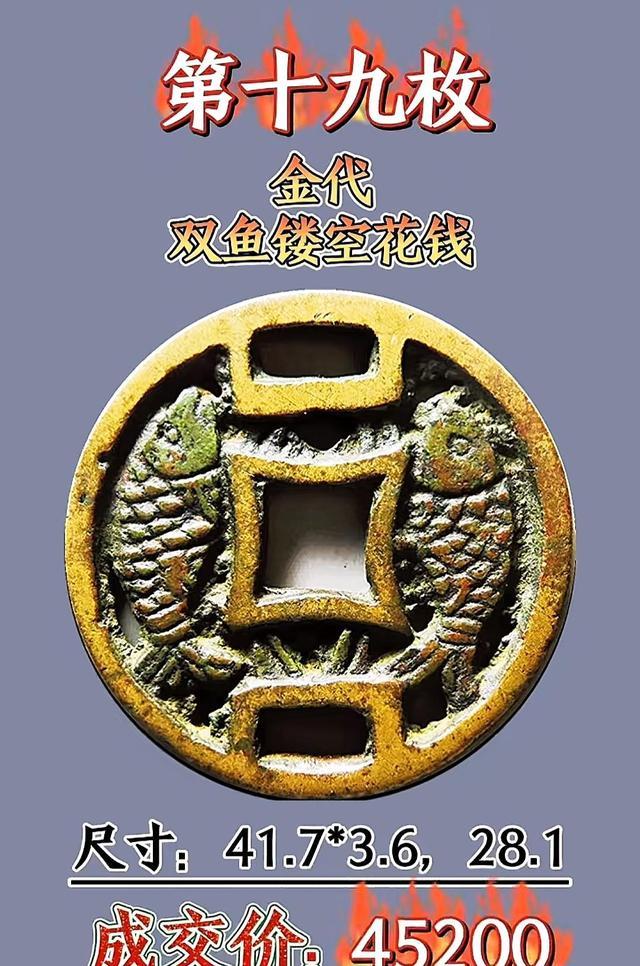

最近翻到一份拍卖成交榜,看到宋代“福德长寿”花钱成交价高达67800元,宋代“永安大藏”也有56500元,金代“双鱼镂空”45200元;与此同时,清代的“年丰花钱”成交25990元,“顺风大吉”成交31075元,“一团和气”23730元,但也有清代一些品种只卖出六七千的价格。说实话,这个榜单让我既兴奋又有点警惕。兴奋的是古钱市场的深度和丰富性;警惕的是价格波动里隐藏的盲区和风险。

看完这些数字,先别急着下结论。其实背后的逻辑不是单纯按朝代排序。你会发现更重要的是图案和稀缺性:带人物故事、镂空工艺、背面有特殊题材的花钱更吃香,年代越早且保存越好,价格弹性越大。我有个收藏圈的朋友小李,几年前随手买了一枚看起来精美的镂空花钱,后来经专家鉴定属金代少见器型,卖出时比他当初出价高了好几倍。反过来我同事张姐倒霉得多,她在一个不太正规的买家那儿花了一笔钱买了“图案漂亮”的清代花钱,回去一查才发现是近代翻制,折价惨烈。反正我是这么觉得的:图案漂亮不等于值钱,买之前的那一步比买之后的惊喜更关键。

情感上,很多人买古钱是因为这些小小铜片承载的文化想象。有人把它当传家宝,有人把它当社交资本,有人单纯喜欢“摸史”的快感。正因为这样,拍场上同一时代、同一题材的花钱,可能因为收藏圈的热点评价而价格跳升,也可能因为市场冷却而回落。更重要的是,古钱市场里信息不对称很严重。拍卖会上的成交价看起来光鲜,但背后往往是特定买家群体、拍品状态、甚至拍卖宣发策略共同作用的结果。

那么普通人该怎么避免踩雷?我先说一个简单可操作的流程。去看拍卖目录和过往成交记录,找到相似题材和状态的对比件,注意成交价的波动区间。拿实物时看重量、直径、穿孔形制和铸造工艺,注意有没有现代打磨的划痕和不自然的均匀绿锈,拍照留档并要求卖家或拍卖行出具来历证明。买高价件尽量通过信誉好的拍卖行或有第三方鉴定支持的渠道交易,并在合同里明确退货和争议处理条款。对于想从收藏逐步过渡到投资的人,分散入手、不要把全部资金压在一两件所谓“爆款”上,这样在市场波动时才有回旋余地。

关于趋势,我的判断是这样的:随着城市中产对传统文化认知和消费能力的增长,具有明确文化价值、能讲故事的古钱可能会继续受到追捧,尤其是能被学界认可的宋金时期稀见品种更有长期估值基础。但市场也会有周期,新兴藏家群体的兴趣或许会把注意力从单一稀品转向有趣题材或工艺独特的中端藏品,短期内价格可能出现分化。所以不要把古钱当成稳妥的“升值工具”,它更像是一份既能带来情感满足又可能有回报的长期爱好,风险自担,心态要放平。

说到具体买卖技巧,我想强调三点容易被忽略的细节。第一是背景文件,不要轻信单一鉴定证书,优先选择能追溯来源的拍品。第二是保存方式,铜钱对湿度和化学物质敏感,合适的密封和干燥保存能避免后期损失。第三是交易记录,凡是有已公布成交价格和拍卖图录的品种,往往更容易估价,也更利于日后变现。我的邻居老王就是因为保存不当,几枚原本价值不错的花钱出现裂色,卖出时折了不少价,得不偿失。

最后说一句个人感受:收藏古钱有时候像养一盆老树,既需要耐心,也要常年观察市场和学术动态。我不鼓励把全部积蓄押上,但如果你愿意花时间去认知、去听专家和前辈的意见,收藏过程本身就能给你很多意外的满足感。你有没有一枚让你心跳加速的古钱?你是怎么入手和保存的?说说你的故事和看法吧,别藏着,大家互相长长见识。

资料来源:提供的拍卖成交榜素材(成交价格为素材所示)。