周一清晨的阳光斜照进教室,粉笔灰在光柱里缓缓起舞。

我像往常一样清点着周末作业,手指在练习本上快速划过。

数到最后一本,那个名字又缺席了——王博文。这已经是开学以来第七次了。

电话那头的忙音像是在嘲笑我的无奈。

当终于接通时,东北口音的女声抢先开口:“我问过他了,他说写完了!”

语气里的理所当然让我的手指不由自主收紧。

对话很快升级成争吵,最后我以要上课为由抢先挂断了电话。

粉笔在黑板上折断,学生们惊讶地抬头,我才意识到自己的失态。

整个上午的课我都上得心不在焉。

粉笔在黑板上划出的每道痕迹,都像是家校之间难以逾越的鸿沟。

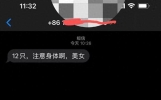

下课铃响时,手机屏幕突然亮起,那条道歉短信让我的怒火突然无处安放。

“打也打了,骂也骂了,现在真不知道怎么整了。”

这句话像根细针,刺破了我作为教师的优越感。

原来在另一个战场,有人也在为同一个孩子苦苦挣扎。

回信的时候,我的手指变得轻柔。

我说我们一起试试别的方法,我说上个星期听写本全对也是您的功劳,我说孩子的教育不是一场战争。

发送键按下的瞬间,教室窗外的柳树正轻轻摇晃着它那柔软的枝条。

家长的回复来得很快,三个拥抱的表情像是一双越过隔阂的手。

我突然想起王博文转学来的那个夏天,他母亲站在办公室门口,额头上渗出细密的汗珠,小心翼翼地问:“老师,俺家孩子能跟上不?”

那时候她的眼睛里,装的不是推卸责任的漠然,而是一个母亲最本真的担忧。

下午我在走廊遇见王博文,他正蹲在地上系鞋带。

“老师,”他突然抬头,“我妈昨天加班到很晚。”

孩子的话总是最直白,我却到现在才听懂背后的故事——那个在电话里和我争执的母亲,可能凌晨正在匆匆赶往回家的路上;

那个说“写了”的孩子,也许真的在等一盏晚归的灯。

这个时代的家长和老师,都被装进了名为“教育”的高速列车。

我们在不同的车厢,却驶向同一个终点。

只是有时候,列车跑得太快,快得让人忘了彼此是同行者,而不是轨道上对峙的陌生人。

第二天清晨,王博文的作业本安静地躺在办公桌上。

作文写的是《我的妈妈》,最后一行稚嫩的字迹写着:“妈妈说她以前也是自己写作业,但现在要和我一起学,因为老师说的对,我们是队友。”

我在这行字下面画了颗小小的星星,并回复了一句话:“加油,老师相信你能行!”

放学的时候,我看见王博文母亲站在校门口,手里拎着饭盒。

我们相视一笑,那个笑容里藏着太多未尽之言,却又什么都明白了。

阳光把我们的影子拉得很长,最终在孩子的跑道上交汇成一点。

教育从来不是单方面的输送,而是无数次的碰撞与调整。

就像溪流遇见石头,会激起浪花也会改道而行,但最终都奔向大海。

在这个要求每个人都加速奔跑的时代,或许我们最需要的,是停下来等等那个系鞋带的孩子,还有那些拼尽全力却仍跟不上的大人。

作业本可以写完,但教育的答案,永远需要家校双方共同书写。