不知从什么时候起,在中文互联网上,嘲讽《读者文摘》、顺带捎上《意林》成为了一种普遍现象,任何透着跨越阶层阵营、跨越种族文化的温情文字都被冠以“有《读者》那味”了的标签 - 所有具备普世意义的真善美,都被现实社会中饱经摔打自以为聪明的人们看透,成为讥讽挪揄的对象。

这不是时代的进步,而是现实的的悲哀。

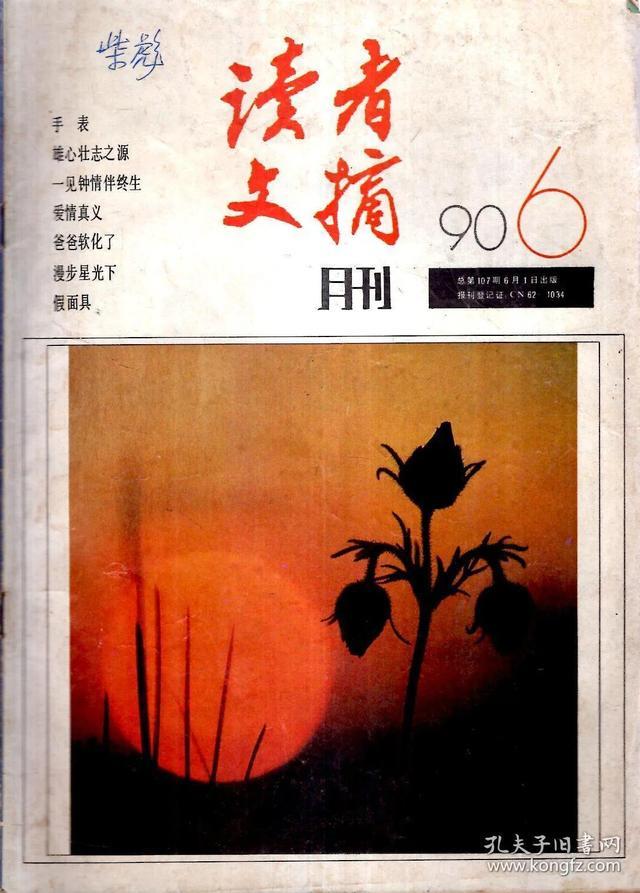

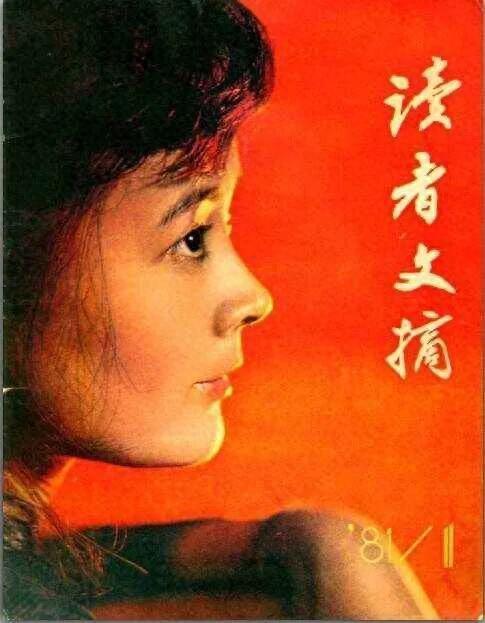

《读者文摘》创刊号封面

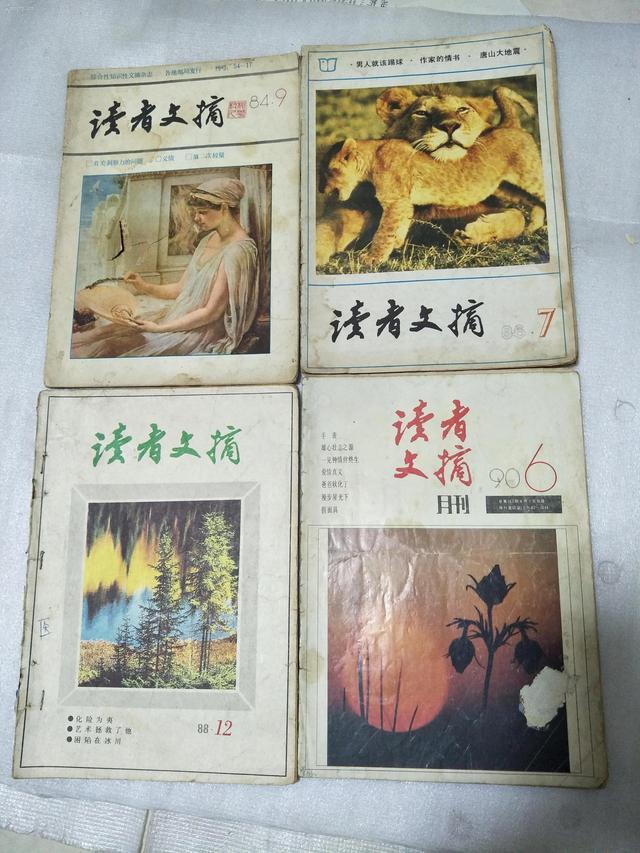

《读者文摘》创刊于1981年,在后文革时代文化的一片荒芜中,它如一缕清风吹入无数读者的心田。作为当时中国最具影响力的人文杂志之一,它的最高发行量曾突破1000万册,成为千家万户案头必备的读物。在那个刚刚走出混乱的时代,《读者文摘》用外面世界的点滴温情,启蒙了一两代人对真善美的认识和追求。

那时我们刚上大学,班上经济条件较好的同学会订上一份《读者文摘》,有时还会买本《舰船知识》或《兵器时代》,而《读者文摘》则永远是最受欢迎、流转最快的杂志。

至少两代人的青春记忆

每次拿到杂志,我最先看的往往是里面的小幽默栏,然后才会一篇篇看更认真的文字。 在搞了几十年阶级斗争,推崇刘文学以生命勇斗地主、金训华舍身抢救国家财产的英雄事迹后,我们蓦然从《读者文摘》中发现,这个世界还有很多比海椒和电线杆更重要的东西。

时代的标签

《读者文摘》1984年第1期刊登的《最后一课》,让读者在法语教师韩麦尔的坚守中感受到文化的尊严;1986年的《割不断的电话线》,讲述一名小女孩在暴风雪中被陌生接线员鼓励生还的故事,传递了人性善良的力量;同样令人难忘的,还有《牵妈妈的手》对亲情的呼唤,《一块牛肉干的温暖》展现的陌生善意,以及乡村教师坚守一生的故事。它们让人在最寻常的情境中看见爱与善良,唤醒人们对平凡之美的珍视。这些短小却动人的篇章,为那个年代的心灵注入温度。

我自己后来为求生计,漂泊迁移了很多地方。每次到一块陌生土地的迷茫之时,都会想起《读者文摘》中看到的一篇文章,标题已经忘了,讲的是一个从美国本土移居到阿拉斯加女人的感受 - 她在新家周围看到和家乡一样的草地上的露珠,映着温暖的阳光。这些小小的片段陪伴着我们在新的城市、新的大陆勇敢而豁达地生活,少了很多的自怜自艾。

每个人都有自己的《读者》记忆

时代裹挟之下,《读者》渐行渐远,最终输给了社交媒体和短视频无边无际的算法流。这没有问题, 但《读者》所带来所展示的重建我们正常精神世界的价值观 - 那些在斗争哲学之外的人性、卑微境地里的尊严、利益冲突中的善良和自然流淌的自由与爱,不应该被时代抛弃。

借用中学教科书的话,历史是螺旋式发展进步的。 我相信,那些看透了世事、早已不受“浓浓的《读者》味”影响的人们,那些自以为撕去了一切假象和温情面纱的人们,或迟或早,或多或少,在自己的生活中都会有那么些共情的瞬间的存在 - 那些这本泛黄杂志所一直推崇的美好瞬间。

这份源于偏远省份甘肃的《读者文摘》,是我们共和国转折时期的重要记忆。它不应被嘲笑,嘲笑它的人静心想想,终有一天自己会感到惭愧。《读者文摘》数十年所努力展示的对真善美的追求、流露出的珍贵的温情与力量,值得我们长久尊重。