“彩虹是天空在微笑”这句话,是邻居家的五岁娃上个月说的。

话音落下的瞬间,满电梯的大人齐刷刷低头刷手机的动作停了——原来我们都忘了天空会笑。

最近把这段话发出去,评论区里炸了锅,全是“笑到地铁坐过站”的真实翻车现场。

有人晒自家娃的狠话:膝盖在打哈欠;有人说儿子把拉肚子形容成“屁股打铁花”。

每一条都像迷你闪电,劈中成年人的迟钝感官。

剑桥的研究人员可能早就预料到这场集体沉默。

他们给几百名四到七岁的小朋友戴上录音纽扣,一年下来统计:这些孩子每天蹦出3到5个新奇的比喻,高出大人80%。

数据冷冰冰,现场却热腾腾。

北京一所小学把这段“高峰期”做成作业:不背诗,只记娃的原话。

家长起初战战兢兢,怕被笑话,结果交上去一看,老师第一个笑得趴讲台,说“这比作文精彩多了”。

抖音上有个叫#童言无忌挑战#的标签,十亿次播放。

点开最新一条:“时间像冰淇淋,不吃就会化掉。

”六岁的小姑娘说这句话时,舔着的雪糕刚好掉了半块。

弹幕飘过一排“道理我都懂可是雪糕救不回来了”。

屏幕外的人忽然明白:不是孩子比喻准,是他们刚好踩在生活裂缝上,捡起了成年人掉落的惊喜。

有位早教老师分享了处理这些小诗句的秘诀:不急着纠错,只重复一遍。

“你的膝盖真的在打哈欠吗?

”孩子就顺着台阶继续编,“对啊,它刚刚还伸懒腰了!

”一来一往,小剧场的门票只是耐心。

数据显示,这样对话超过十次,娃的用词量和胆子一起飙升。

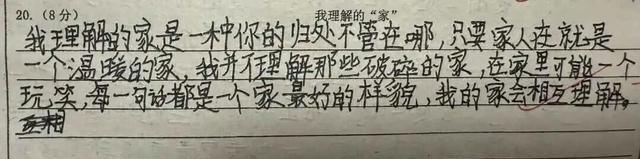

当然,翻车案例也有。

小区奶奶嫌孙子说“月亮吃饱了”晦气,当场纠正说是“月亮圆了”。

小家伙后来再没提月亮。

教育研究者提醒:每一次粗暴修正,都是往童话墙上抹白灰。

灰干了,想象力就掉渣。

写到这里,想起自己小学三年级把黑板擦叫“雪块推车”,被全班笑了整学期。

从那以后,写比喻句前先翻成语词典,生怕再出糗。

如果那时老师能像现在这样,先问一句“为什么像雪块?

”也许今天的我不会把“很黑”当作夜色唯一形容词。

收集童言的手账越来越厚,偶尔翻回去,会看到“被子里有太阳的味道”旁边,娃他妈补了一句:那天被子其实晒了整整一下午——实证派老妈的吐槽。

两种视角挤在同一页,像夹心饼干,甜里带咸。

最后留个小互动。

今晚回去问问家里的小朋友:如果现在可以造一个词,用来形容“刚刚好的拥抱”,他们会怎么说?

把答案随手写在冰箱贴里,一周后拿出来念,你可能会发现,生活被悄悄改写了半行字。