东莞酒吧审批重启,夜场江湖正在经历一场静悄悄的变局。清溪镇新开的live house里,年轻面孔在闪烁的霓虹下举杯,但工作人员擦拭桌子的频率明显高于以往——曾经占据消费主力的常客们,如今只剩下零星身影。这一幕,恰似东莞夜经济转型的缩影:政策松绑带来的新鲜感尚未完全激活市场,新的消费逻辑正在重构行业生态。

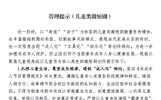

这场变革始于今年7月的一纸新政。东莞正式实施《促进服务消费高质量发展实施方案》,对酒吧、KTV等场所的驻唱演出实行“应批尽批”,审批流程从过去的“层层把关”变为“秒过审”模式。政策红利迅速转化为实体店面的更迭:老夜场摘下褪色的招牌,换上更具设计感的霓虹灯带;新开的酒吧里,智能监控设备实时监测着噪音分贝,消防通道的指示牌在黑暗中格外醒目 。文化稽查队的检查方式也从“突击行动”转为“提前告知”,一位老稽查员坦言:“现在的场子更像正规军,以前那种场面再也见不到了”。

然而,政策春风并未完全吹散行业积弊。清溪镇live house的调酒师每天要处理三倍于以往的酒瓶,但收银台前的流水单却显示,客单价较五年前下降了40%。这种落差源于消费主体的结构性变化:曾经挥金如土的商务客锐减,取而代之的是学生和年轻白领,他们更倾向于团购套餐而非单点威士忌。这种转变直接冲击了整条产业链——街边小吃店老板抱怨,夜场散场后的宵夜收入从过去占全天的70%降至不足30%,曾经凌晨三点还人声鼎沸的烧烤摊,如今十点就开始收摊。

面对困局,从业者们开启了自救模式。镇上的KTV将包厢改造成剧本杀密室,通过“唱歌+游戏”的复合业态吸引年轻人,但晚上十点后仍难留住客流。鳒鱼洲的旧夜场摇身变为艺术空间,涂鸦墙和小剧场演出吸引了不少游客打卡,可周边奶茶店老板发现,十点后街道依旧冷清,“文艺标签”并未转化为持续消费力。更具突破性的尝试来自33小镇,这里将工业厂房改造成“野肆月球”主题街区,通过潮玩IP和沉浸式演出,成功将夜间消费占比提升至68%,成为东莞夜经济的新标杆 。

政策设计者显然意识到,激活夜经济不能仅靠“开闸放水”。东莞正构建“演出+消费”生态链:草莓音乐节连续三年落地,带动周边酒店入住率提升30%;烧鹅、荔枝等地理标志产品被打造成“莞邑美食”IP,与工业旅游结合后,吸引3万人次体验“工厂店美食”。交通配套同步升级,地铁二号线末班车延长至零点三十分,网约车新增充电车位,为夜归人提供便利。这些举措背后,是对城市定位的重新审视——从“世界工厂”到“消费枢纽”,东莞试图在制造业根基上,培育出具有本土特色的夜经济模式。

这场变革的深层挑战,在于如何平衡历史记忆与现代消费需求。本地论坛上,关于是否借鉴横滨红灯区改造经验的讨论持续发酵。反对者认为,东莞制造业发达,照搬娱乐业模式无异于舍本逐末;支持者则呼吁,至少应先完善交通和治安配套,让政策红利真正落地。事实上,东莞已在探索第三条路径:将潮玩产业与夜经济结合,开发“工厂夜游”项目,游客不仅能参观潮玩生产线,还能参与手作体验,这种“工业+文旅”的跨界模式,正成为新的经济增长点。

站在鳒鱼洲的涂鸦墙前,一位游客对着手机直播:“这里比想象中安静,但能感受到城市转型的决心。”镜头扫过空荡荡的街道,远处传来草莓音乐节的隐约鼓声。东莞的夜经济复苏,或许正如这场演出——前奏略显青涩,但随着政策、资本和消费习惯的共振,终将奏响属于自己的节奏。当霓虹再次点亮东江两岸,人们期待的不仅是热闹的夜市,更是一个既能保留烟火气、又能彰显城市温度的夜间生活新范式。