傍晚六点二十二分,火场警号升到最高级别。

那一刻,所有人的心都揪住了。

大埔宏福苑这场火,从下午2点51分冒出第一缕黑烟,到3点02分升三级、3点34分升四级,再到天色暗下去时飙到五级,整座屋苑像被时间按了快进键。

到晚上8点,确认有13人不幸遇难,15人受伤,死伤名单里有4名消防员。

看看新闻Knews的记者就在现场,信息一条条往外传,街边的围栏、救护车的灯光、被封锁的路口,都在提醒这不是演练。

很多人第一次听见“五级火警”,会以为只是说说重不重。

香港的分级是真刀真枪,它意味着调动规模、救援策略都已经拉满。

这种级别,火势蔓延快、烟气浓,垂直井道、走火通道、外墙风压都会成为变量。

高层住宅一旦起火,危险往往不是火舌逼到眼前,而是毒烟先到。

窗户一开,风进来,反倒助长了火。

留守还是逃生,人人心里都有过一瞬的摇摆,这就是高层火灾最难的现实。

时间线摆在那儿,残酷得很清楚。

头半小时内从一级到四级,救援力量不断加码,说明最初火势就不“听话”。

到了傍晚,火警升至五级,意味着现场条件更复杂。

消防人员必须分区突进、强攻降温,还要在有限的可视度里找人。

装备背上身,四五十斤,热浪裹着烟尘,楼梯每上一层,心率就跟着往上跳。

现在已知死伤者里有4名消防员,这串数字谁都不想看到,但每一次他们从黑烟里回来,背后其实都是掷硬币的过程。

火场外,最常见的声音是手机振动和家属的呼喊。

很多住在附近的人站在封锁线外,捏着口罩,眼睛一直盯着同一处。

也有人从工作地赶过来,连外套都忘了带,只说“家里老人一个人”。

宏福苑这种人口密集的屋苑,住户年龄层跨度大,行动不便的、独居的、带孩子的都有。

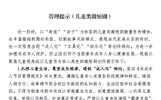

火灾不是单一专业事件,它马上就变成一场社区的应急考试:物业有没有在第一时间拉响广播、有没有人到楼梯间引导、避难层是不是打开、烟门是不是平时就好好维护。

不少地方平常为了图方便,用东西把防烟门卡住,大家都见过。

真到要命的时候,你才知道那扇门是门,不是摆设。

有人问,香港这样的城市,消防设备不都挺完善吗?

确实,法规不差,验收也在做。

但“有没有”和“好不好用”两回事,“好不好用”和“关键时刻能不能用”又是两回事。

家里装过烟帽和灭火毯的人有多少?

平时走楼梯,能不能不把杂物堆在楼道?

物业的年检报告是不是只贴在告示牌,没人讲解?

这不是苛责,此刻重提,只是因为每次新闻过去,习惯又回来了。

过去几年,大家对唐楼、旧式楼宇的消防隐患讨论得很多,但宏福苑这种屋苑也给我们敲了另一次钟:高层、电梯、密闭空间、风道,换了外壳,难题没换种类。

媒体在一线连线时,记者的声音有点发紧,这是常人会有的反应。

镜头扫过来,能看到楼体外侧浓烟翻滚,喷射水柱持续压制,孔洞里一明一暗。

每一次火场直播都会激起公共情绪,这次也不例外。

有人愤怒,有人不解,有人只想知道“我的家人有没有出来”。

舆论涌上来时,最怕的是把复杂问题一句话带走。

起火原因还没公布,任何指责都太早。

可关于改进的事,可以现在就提:电梯卡层撤离的标识清不清晰?

居民对“关门避烟”的正确性有没有形成共识?

消防处发过的“火警自救短视频”,有多少人看过超过三秒?

很多家庭连一个能持续照明的手电都没有,停电时只能用手机,电量一低就慌。

这几年香港也经历过几次让人揪心的火灾,地理位置不同、起因各异,但相同点总是那几条:密度高、空间小、烟走得快。

城市越现代化,生活越“密封”,火场的不可预测反而更高。

大家爱谈“硬件升级”,加喷淋、加报警器,这当然重要。

可真到逃命,是人把门关上,是人用湿毛巾按住门缝,是人抱着孩子低姿摸到楼梯,是人记得不要回头拿东西。

训练不是军营里的事,居民每年半小时的演练,胜过十份厚厚的制度文件。

救援持续的这几小时,志愿者和街坊也动了起来。

附近店铺把水往外搬,路边有人把口罩递给刚从烟里出来的住户。

简单、笨拙,但有效。

城市的应急从来不是专业部门的独角戏,社区的自组织能力,往往撑住了第一波压力。

也许有人会说,这是政府的事。

可我们每个人也都在这张网里,彼此拉着彼此。

尊重专业,是在这样的时刻要大声说出来的。

消防员不是“不怕死”,他们懂得克制、懂得评估、懂得什么时候退一步保护队友。

每一次他们做出的判断,外人未必看得懂,但值得信任。

这次有队员在死伤者名单里,愿他们被妥善安置,愿现场的同袍被好好照顾。

也希望媒体在报道时继续克制,不去制造不必要的二次伤害,让事实把道路照亮。

宏福苑的火还在处置中,官方的信息会陆续更新。

原因会查出来,责任也会厘清。

等这些都写进报告书之前,有些改变不需要等待:家里的门缝现在就能补一条密封条,楼道的杂物今天就能搬走,孩子能学会摸黑走楼梯,老人能把紧急联系人纸条放在手机壳里。

物业的例会,可以把“防烟门常闭”讲明白,不要再用一个小楔子去偷懒。

每个住区都能找到一位愿意当“消防义务大使”的邻居,不用头衔,关键时刻能喊一嗓子、拉一把。

夜色里,警灯忽明忽暗,现场的脚步声停不停。

很多问题还没有答案,但谁都知道,这不是某个家庭的噩梦这么简单。

事故的坐标在大埔,牵扯的却是整座城的日常。

明天醒来,更完整的通报会出现,讨论也会继续。

今天先把门关紧,把人带出来,这些最基本的事,不该再被忽略。