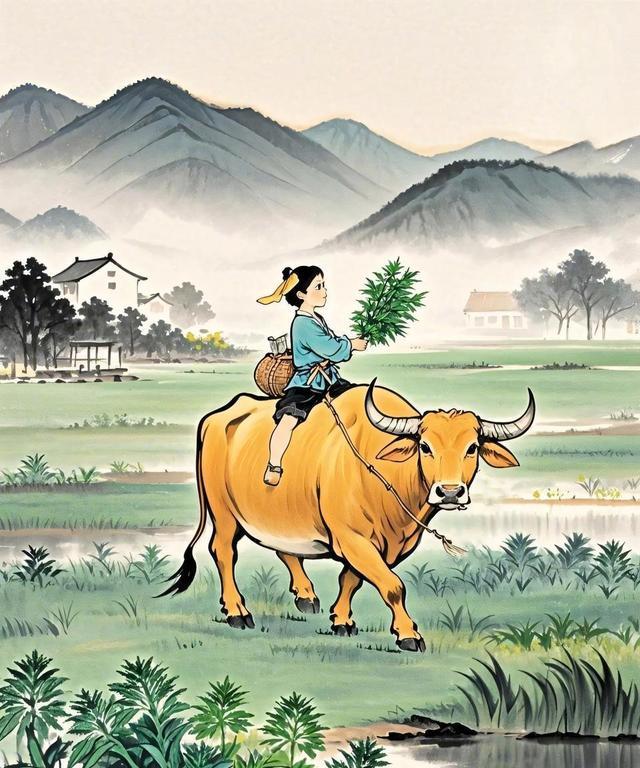

古代奇闻小故事五则

猫衔白金回家、骡子守主、老虎替人复仇:这些古书里的“动物报恩”,你信还是当寓言看?

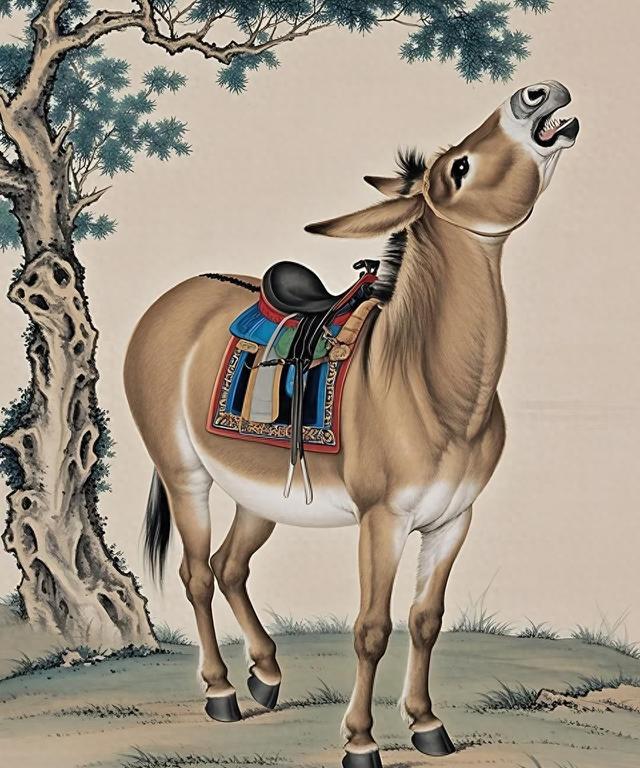

今天早上我又翻到几则古书小故事,读完心里又酸又热。先说那只猫,主人因交不起税躲了几天,猫被小吏卖了,结果猫竟衔着一条丝绸手帕,里面包着五两多白金奔回主人家;再说那头骡子,主人被仆人刺伤倒地,骡子竟用角顶、用嘴追赶凶人,还衔来干草盖在主人身上,直到救援到来;还有那出山林的故事,富家子想害朋友夺其妻,结果被猛虎带走,凶人遭报应,夫妻得以团聚。读这些故事,你会先感动,随后开始怀疑:真有动物“懂义”、替人伸冤,还是古人借动物讲道理?

说实话,我觉得这些故事真正打动人心的,不完全是动物的神异能力,而是它们替人补上的那一份道德秩序。穷人被欺、忠诚被辜负、不公被悄然纠正,这些情节恰好戳中了我们内心最深的焦虑:在复杂社会里,公平在哪里?当亲情、诚信、孝道被威胁时,我们多么希望有某种力量能把局面翻回正轨。比如我朋友小李的猫曾在半夜消失三天,回家时身上沾了湿土和一块崭新的绸布,结果隔天邻居自认丢失那块布,两家误会反而化解了。这样的现实小插曲,让人很容易把它们和古书里的“回报”挂钩。

再者,古人写这些故事,还有强烈的教育意图。把动物赋予道德判断,是一种比直接训诫更温和也更深刻的说法法。向生和骡子的故事在提醒人们:忠诚不是只存在于血缘之中,行为会有后果;骡子的守护同时也是对主人作为领袖责任的映照。那只猫带回白金,不只是奇迹,更像是一种社会良知的象征,告诉人们不要轻易以权势践踏别人的生活。把这些故事放在今天的语境下,我们不难看到它们在缓解集体焦虑方面的作用,这也是为什么宠物回家、忠犬护主、动物报恩等话题在短视频和社交平台上经常爆火的原因。

当然,也不能全信字面。历史文本有选择性叙事的倾向,会放大某些巧合以服务道德结论。遇到现实中宠物带回物品的案例,我们应当既感动也理性处理:先确认物品来源、避免误会扩大、依法保护弱势群体的权益。对创作者来说,这类故事之所以好传播,是因为它们有强烈的情感张力、明确的因果反转和具体细节——血迹、丝帕、干草、夜晚的寒风,这些都能在短短几秒钟内触发共鸣。说白了,情感的细节比解释更有力量,但同时别忘了给读者一个现实可行的出口,比如如何正确寻回丢失物品、如何在社区里建立救助与通报机制等。

我个人的判断是,这类故事既是文化的慰藉,也是社会对公正缺失的一种想象性修复。未来短视频和图文平台上,带有“情感修复”和“道德正义”元素的动物话题还会持续受欢迎,但更重要的是我们在消费这些内容时要保留理性,既享受感动,也不放弃核实事实和保护当事人的权益。说不定下次有人把一只猫的返家当成奇迹时,我们可以先拍一个短片记录证据,再把感动分享出去,让善意有据可依。

你在现实生活里有没有遇到过类似的“动物帮忙”的瞬间?那一刻你是觉得世界温暖了,还是开始怀疑故事背后的来龙去脉?说说你的经历和看法吧。

(资料来源:出自《圣师录》《警心录》《义虎传》《阅微草堂外集》)