我是天津人,去了趟河北保定,忍不住说说,保定给我的 5 个印象

打小就听老辈儿念叨,保定离天津近得很,坐高铁眨巴眼儿的功夫就到。

可真踏足这片地界,才发现这儿的滋味,远比想象中醇厚。

作为一个吃惯了煎饼馃子、炸糕的天津人,保定的五天之行,愣是在我心里刻下了五个实打实的惊喜。

印象一:满城都是 “驴火香”

天津人讲究吃早点,锅巴菜、老豆腐能排着队吃一周不重样。可到了保定,我才明白啥叫 “一城一食,魂牵梦绕”。

满大街的驴肉火烧铺子,有的挂着 “百年老店” 的木牌,有的支着小摊儿烟火缭绕,刚出炉的火烧金黄酥脆,一刀切下去 “咔嚓” 响,夹上肥瘦相间的酱驴肉,再撒把青椒丁,那香气能顺着胡同飘出半条街。

钻进一家老字号,看师傅现烤火烧 —— 面团在铁板上烙得鼓起,再进炉膛烤出焦壳,刀工师傅片驴肉的手法比天津切卤味还利落,薄如蝉翼的肉片码在火烧里,咬一口,外酥里嫩,驴肉的香、火烧的脆、酱汁的鲜,在嘴里搅成一团暖流。

天津人常说 “借钱吃海货,不算不会过”,在保定,我算悟了:为这口驴火早起半小时,值!

印象二:古城墙里藏着 “慢时光”

天津的五大道洋楼讲究洋气,古文化街是热闹的津味集市。可保定的 “古”,是渗在砖瓦缝里的。

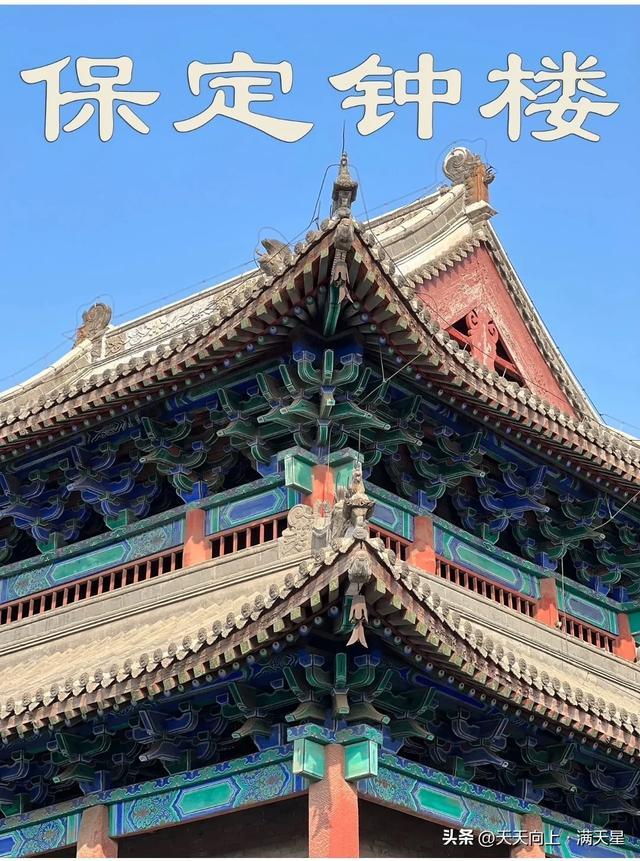

走在裕华路,一边是车水马龙的现代商场,拐个弯就撞见明代的钟楼,青砖灰瓦上爬着老藤,

墙根下坐着手摇蒲扇的大爷,唠着曹锟公馆的旧事。

最惊喜的是西大街,青石板路被踩得油亮,两旁的老字号商铺挂着红灯笼,绸缎庄的幌子随风晃悠,恍惚间像闯进了《大宅门》的片场。

钻进光园看民国建筑,雕梁画栋里藏着历史的褶皱;站在古城墙遗址上远眺,新旧建筑在夕阳里交叠,突然懂了啥叫 “一眼千年”。

印象三:白洋淀的水,清得能瞅见鱼

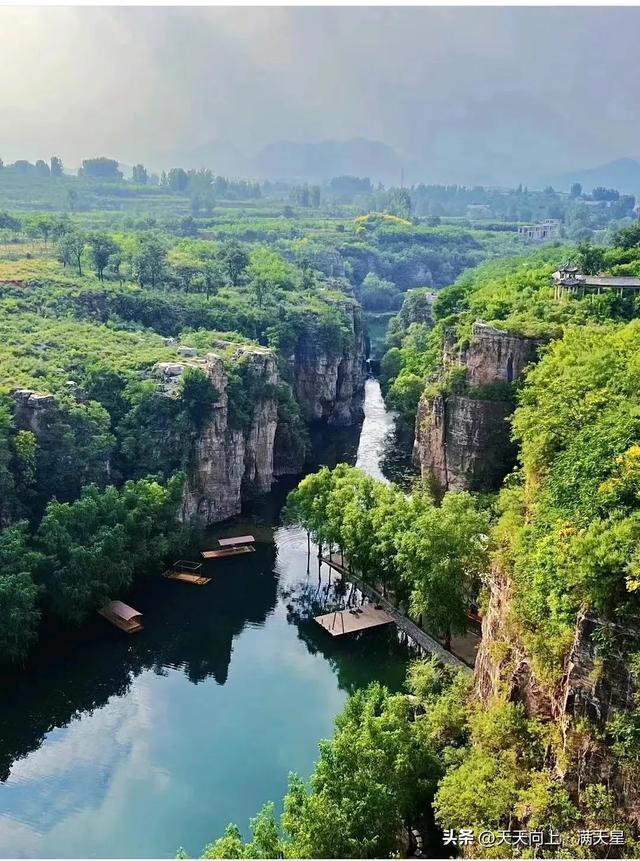

天津人见惯了海河的壮阔,可白洋淀的水,是另一种模样。坐着木船钻进芦苇荡,船桨搅起的涟漪里,能数清水草的纹路,时不时有小鱼蹦出水面,惊起一串蜻蜓。

荷叶挨挨挤挤铺到天边,粉白的荷花藏在叶缝里,船夫说 “这淀里的水,能直接舀来做饭”,我伸手一摸,凉丝丝的,比天津夏天的海水还清爽。

傍晚在淀边看日落,晚霞把水面染成橘红色,渔船摇着橹归来,鸬鹚站在船舷上梳理羽毛。

天津人常说 “海河水养活了咱”,在白洋淀,才明白这方水土养出的 “北国江南”,藏着多少温柔。

印象四:说话像听相声,句句带 “包袱”

天津人爱逗乐,以为自己嘴皮子够溜,到了保定才知道啥叫 “高手在民间”。

打车时司机师傅操着一口保定话,“您猜怎么着?前面那拐弯儿过去,有家驴火铺,老板的刀工比郭德纲甩包袱还快!” 听着像说相声,逗得我直乐。

在菜市场问价,卖白洋淀鸭蛋的大妈笑着说:“咱这蛋,黄儿流油,您要不信,我开一个给您尝尝,不好吃不要钱!” 那股子实在劲儿,比天津人还热情三分。

连公园里下棋的大爷争执起来,都像在演小品,句句带梗,听得我这天津人都想搭茬儿。

印象五:博物馆里藏着 “硬骨气”

天津有平津战役纪念馆,见惯了战争年代的硝烟故事。

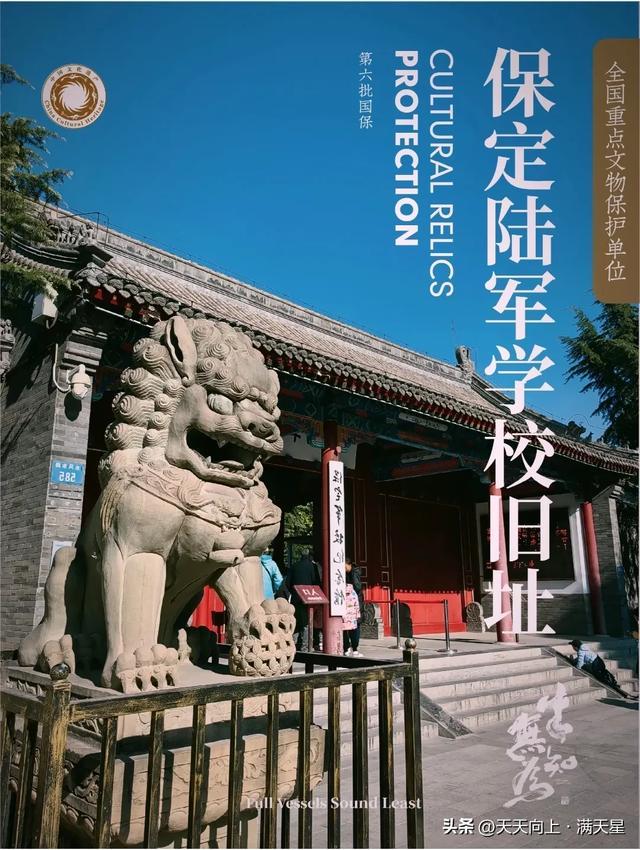

可保定陆军军官学校的旧址,却让人心里一震。青砖砌成的校舍里,墙上挂着蒋百里、叶挺的照片,宿舍的木床还保持着当年的模样,讲解员说 “这里走出了两千多位将军”,阳光透过窗棂照在沙盘上,仿佛能听见当年学员操练的呐喊。

从军校出来拐进直隶总督署,看清代官场的匾额楹联,“公生明” 三个大字刻在石上,透着一股子清正。

天津人常说 “嘛钱不钱,乐呵乐呵得了”,可在保定,我读懂了另一种活法:硬气、实在、有担当。

回天津的高铁上,包里还揣着没吃完的驴火,鼻尖似乎还飘着白洋淀的荷香。

总以为近邻的模样早已知晓,却不知保定的滋味,要亲口尝、亲手摸、亲耳听,才能咂摸出真味。

这地方,像一坛陈酒,初闻平淡,细品才知醇厚 —— 下次再来,得带着空肚子,好好再唠唠!