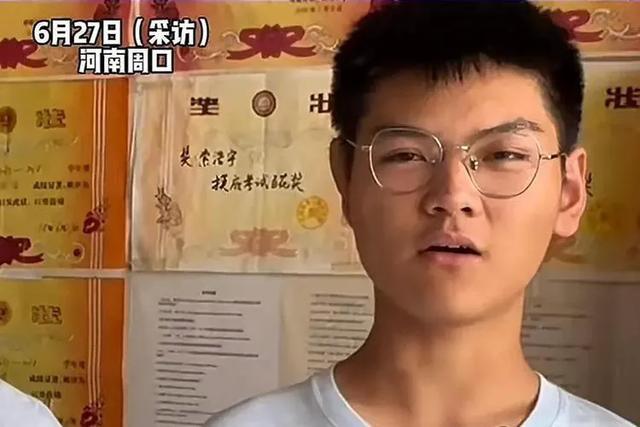

2025年高考放榜后,河南周口一对双胞胎兄弟以682分和684分的优异成绩引发关注。这对来自普通农村家庭的孩子,从小学到高中毕业的12年间从未拥有过智能手机,仅偶尔使用母亲的手机与外界联系。父亲在工地打工,母亲操持家务,家庭条件有限,无法提供课外辅导。兄弟俩凭借严格的自律和刻苦精神,在河南省136万考生中脱颖而出,皆位列全省前800名。高考结束后,母亲兑现承诺为他们购置了人生第一部智能手机。

这个真实的故事展现了寒门学子在有限资源下的奋斗历程,也引发了社会对教育方式、数字时代学习方法的深度思考。

这对双胞胎的自律奇迹是特定环境下的产物,其成功经验既值得学习,更需要辩证看待。

一、环境塑造的自律:寒门学子的生存智慧

1. 资源约束下的专注力培养

在电子设备泛滥的今天,这对双胞胎的“断网”状态意外造就了深度专注力。没有智能设备的干扰,他们形成了“单线程”思维模式:

纸质资料的有限性迫使他们反复研读教材,增强翻阅纸质资料的频率。查资料的不便反而培养了自主思考能力,遇到问题先尝试自己解决。用母亲手机的使用限制,形成了高效的信息筛选机制,每次查询都经过深思熟虑。

对比研究显示,过度依赖电子设备的学生平均注意力持续时间仅为25分钟,而这兄弟俩能保持90分钟以上的高度专注。

二、自律的深层结构:认知与行为的协同进化

在资源匮乏的环境中,他们发展出了一套独特的目标管理系统:

将"考上好大学"这个大目标分解为每天的具体任务。建立可视化的进步记录,墙上的奖状就是最好的进度条。互相监督的学习伙伴关系,形成良性的竞争与合作。

然而这种目标管理方式,在城市环境中面临挑战:城市学生目标更加多元化,容易分散精力。丰富的课外活动提供了更多选择,但也增加了决策负担。即时满足的诱惑更多,维持单一目标的难度更大。

三、自律的边界与局限

1. 环境特异性带来的复制难题

这种自律模式在城市环境中面临多重挑战:

城市学校普遍推行数字化教学,纸质学习难以适应。社交方式的差异,线下交流机会更少。家庭环境的改变,父母更难实施严格管控。同龄人压力的影响,非主流选择需要更强的心理承受力。

如:北京某重点中学尝试推广“断网学习法”,但72%的学生在一个月内退出,主要原因包括:

作业需要在线提交;同学群信息无法及时获取;课外辅导依赖网络课程等。

四、自律教育的现代启示

1. 环境设计的平衡之道

借鉴寒门经验时,需要把握尺度:适度控制而非完全禁止电子设备使用;建立“无干扰”学习时段而非全天候断网;培养信息筛选能力而非简单隔离。

可每天设置2-3小时的“纸质学习时间”;将智能手机替换为功能机用于必要联系;建立明确的学习空间与娱乐空间区隔等。

2. 内在动机的培养创新

将长远目标与短期奖励相结合,建立多元化的成就评价体系,培养终身学习能力而非应试技巧。

结语:一个无法简单复制的教育样本

这对双胞胎的故事既是一面镜子,照见当代教育的困境;也是一把尺子,衡量着教育公平的距离。他们的自律奇迹提醒我们:在教育改革中,既要珍视这些特殊案例的启示,更要致力于创造让每个孩子都能绽放的环境。真正的教育公平,不是要求所有孩子都在匮乏中爆发,而是要让优质教育成为普惠的权利。

关注我,带你发现身边的小奇迹~