公元650年,唐朝的政治舞台上,一位名叫徐茂公的重臣,正面临着一场不可逆转的悲剧。他带着孙子徐敬业上山打猎,趁着孙子进入密林深处时,徐茂公下令放火,令众人惊恐不已:“您的孙子还在里面!”然而,他却毫不犹豫地转身离去,似乎早已预见了悲剧的发生。晚上,满身血污的徐敬业竟然平安回到家中,徐茂公却悲声呼喊:“天要亡我徐家啊!”这一幕,不仅是对个人命运的感慨,更是对家族宿命的深刻反思。

徐茂公,作为唐朝的重臣,凭借着足智多谋和大局意识,辅佐了唐高宗,帮助国家度过了许多危机。他的智慧和远见,使得唐朝在他手中得以繁荣。然而,作为一位臣子,他深知臣子的责任与觉悟,始终将国家利益置于个人情感之上。

在一次朝会中,唐高宗直言问徐茂公:“武才人可担皇后大任?”徐茂公恭敬地回答:“皇上圣裁,臣不便置喙。”他的识趣和忠诚,令唐高宗十分满意,因此他在朝中受到重用,家族也因此享有荣耀。然而,徐茂公心中却始终有一个隐忧,那就是他的孙子徐敬业。

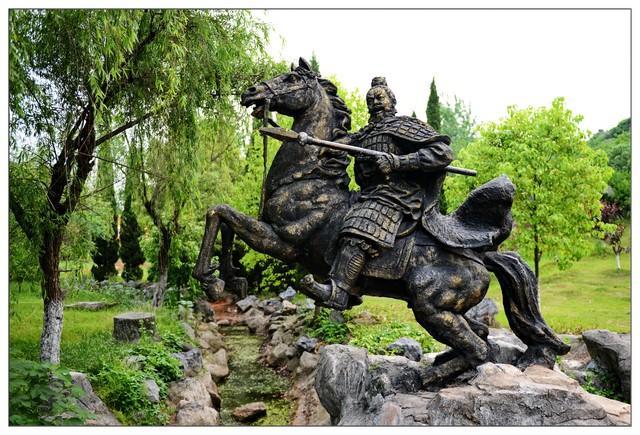

徐敬业年纪轻轻,却深谙兵者诡道,行事常常出人意表。他的勇气和才智,虽让人刮目相看,但也让徐茂公感到不安。在一次平乱的任务中,徐敬业仅带两名随从,竟然直闯敌军营帐,向敌军主帅宣称:“皇帝大军已集结,你们必败,投降可保无虞。”出乎意料,敌军主帅果然选择投降。尽管徐敬业的勇气得到了认可,徐茂公却对此深感不安,认为“此子心术不正、自私自利,留之必祸及家族”,因此心生杀念。

在徐茂公的案头,火苗舔着《吕氏春秋》,他回忆起三十年前洛阳城破时劝降单雄信的场景,那时的他满怀希望,而如今却不得不考虑亲手结束孙子的生命。火焰与浓烟交织,仿佛在诉说着家族的宿命与悲剧。徐敬业在火场中,凭借着勇气和智慧,最终逃脱,但他心中对祖父的复杂情感,却让他陷入了深深的挣扎。

长安城传来捷报的同时,徐茂公的家中也传来了噩耗。徐敬业带着满身的马血,闯入祠堂,手中握着烧焦的箭矢,似乎在向祖父诉说着自己的经历与无奈。徐茂公却只顾着将纸灰洒在徐敬业的伤口上,仿佛在传递着某种无形的宿命。

七年后,武则天称帝,徐敬业在扬州起兵,手中握着当年火场捡来的断箭,檄文中痛斥武氏“狐媚偏能惑主”,而在暗地里却供奉着祖父的画像,似乎在试图寻求祖父的庇佑。此时的他,已然成为一位将领,但心中对祖父的敬畏与反叛却交织成了复杂的情感。

平叛大军压境之际,徐敬业站在城楼上,啃着生马肉,嘴角带着鲜血的笑容,似乎在向世人宣告他的勇气与决心。然而,内心深处的挣扎与对祖父的思念,始终无法摆脱。徐茂公的影子在他心中挥之不去,仿佛在提醒着他家族的悲剧与宿命。

最终,徐家满门抄斩,徐敬业在刑场上回想起祖父的背影,心中充满了无奈与绝望。徐茂公的蟒袍在风中鼓胀,似乎在向他诉说着家族的命运。两代人的悲剧,仿佛在历史的长河中交织成了一幅悲壮的画卷,令人唏嘘不已。

徐茂公与徐敬业的故事,揭示了家族的宿命与个人选择之间的复杂关系。在权力与责任的交织中,他们的命运如同浮萍般飘荡,最终归于无尽的悲剧。这不仅是一个家族的兴衰史,更是对人性与命运的深刻思考。