“历史神剧”作为影视创作的一种现象,其争议核心在于对历史真实性与艺术虚构的失衡。这种失衡不仅可能导致公众对历史的误读,更深层次上反映了当代文化生产中历史观、价值观与商业逻辑的冲突。以下从多个维度剖析其问题本质:

一、历史神剧的“三重原罪”

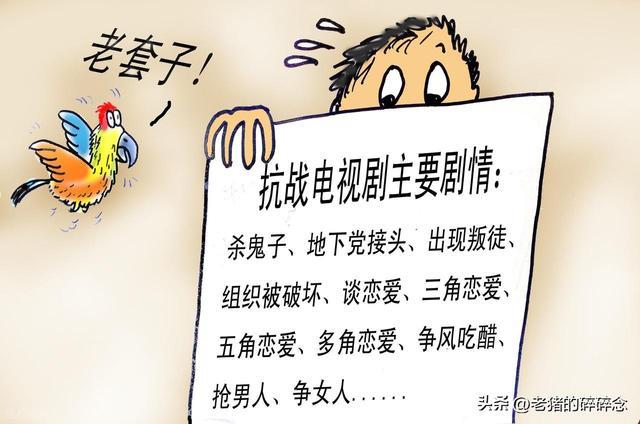

知识性消解:历史虚无主义的温床时间线错乱:如某剧将明清火器装备移植至三国战场,违背军事技术演进规律,误导观众认知古代战争形态。人物形象魔改:将复杂历史人物简化为“霸道总裁”“玛丽苏”模板,如某剧将晚清改革家塑造成恋爱脑偶像,消解历史人物的多维性。典章制度架空:虚构“尚宫局”“锦衣卫”等机构职权,导致观众误判古代政治运作机制。价值观扭曲:消费主义对历史的解构权力美化:将封建权谋包装为“职场智慧”,如某剧宣扬“妃嫔争宠即女性奋斗”,暗合慕强心理。苦难娱乐化:用戏谑方式呈现饥荒、战争场景,如某抗战剧出现“包子雷”“手撕鬼子”,消解民族集体创伤记忆。伦理倒错:合理化古代蓄奴、殉葬制度,如某剧让奴隶感恩主人“赐予生存机会”,挑战现代文明底线。艺术性溃败:快餐文化的创作惰性套路化叙事:穿越、重生、逆袭等网文桥段泛滥,如某剧主角凭借现代知识三天造出蒸汽机,消解历史变革的艰巨性。视觉暴力:滥用滤镜、抠图、替身,某剧战争场面出现“干净如新的乞丐服”“战场口红妆”,丧失历史质感。台词现代化:“本宫”“臣妾”等称谓滥用,夹杂网络流行语,割裂语言的历史语境。二、创作生态的深层病灶

资本逻辑主导:数据算法取代历史逻辑平台根据“大数据”定制剧本:要求加入“三集吻戏”“五集宫斗”等流量元素,历史考据成本被刻意压缩。演员片酬占比超70%(广电总局2022年数据),服化道预算不足导致“塑料铠甲”“影楼风布景”。审查机制错位:避重就轻的监管困境对裸露、暴力镜头严格管控,但对历史篡改缺乏专业审查标准,某剧将文天祥改编成刺客竟通过备案。专家顾问成“橡皮图章”,某剧片尾列出的历史顾问实为剧组司机,暴露制度漏洞。观众审美分化:娱乐需求挤压历史敬畏短视频时代培育的“倍速观剧”习惯,使观众更追求感官刺激而非历史厚重感。青少年通过“五分钟解说”获取历史认知,某调查显示62%的中学生认为“和珅是清官”(受某喜剧角色影响)。三、文明对话视角下的代价

文化认同危机韩国网民曾以中国历史剧中的高句丽服饰为“证据”,声称汉服源于韩服,影视篡改成为文化争议导火索。海外观众通过神剧认知中国,某越南论坛讨论“中国古代是否真有轻功”,削弱中华文化严肃性。历史教育困境教师教学受阻,某中学历史试卷出现“甄嬛何时入宫”的荒诞考题,反映影视对教育的反向渗透。博物馆策展人吐槽,参观者质疑文物真实性:“和电视剧里的不一样,肯定是假的。”民族记忆解构抗战神剧消解先烈牺牲意义,某老兵家属控诉:“父亲当年绑炸药包炸坦克,不是靠‘手撕’!”年轻观众形成“历史娱乐主义”,某票选“最想穿越的朝代”,魏晋因“美男多”高票当选,无视门阀杀戮的黑暗现实。四、破局路径:重建历史叙事尊严

制度层面:建立历史题材分级评审设立“历史真实指数”评估体系,由史学家、人类学家、考古学家组成独立委员会,对剧集进行星级认证。仿效法国“文化遗产电影”补贴政策,对考据严谨的历史剧给予税收优惠、排片保障。创作层面:探索严肃性与观赏性平衡《觉醒年代》模式:用电影级服化道还原历史细节,北大红楼砖缝青苔厚度经考证复刻。《长安十二时辰》路径:邀请唐史专家撰写《剧集历史注释》,随片发行电子版延伸阅读。BBC《狼厅》经验:采用自然光拍摄、同期录音,用视觉真实感传递历史沉浸体验。受众层面:培育历史素养生态平台开设“历史勘误”弹幕功能,如某视频网站试点专家实时批注功能,纠正错误史实。将优质历史剧纳入学校影视教育,如《大明王朝1566》已成多所高校政治学课程案例。举办“历史剧本创投大赛”,选拔兼具学术功底与编剧才能的复合型人才。结语:历史不是任人打扮的小姑娘

历史神剧的本质,是将集体记忆降维成消费符号的文化短视。真正的历史剧创作应如考古学家用毛刷清理文物:既要拂去尘埃展现本真,又要谨慎避免损伤其肌理。当《三国演义》开篇“滚滚长江东逝水”响起时,我们期待的不仅是故事的精彩,更是对历史长河的敬畏——那是文明传承的基因密码,容不得半点轻佻的篡改。