这些古人的奇闻轶事,最后都变成了茶余饭后的笑谈,流传下来,挂在讲史的人嘴边。

我把几件事倒着说,先交代结局,再把来龙去脉、背景和那些好看的细节往前铺。说的都是老故事,但放在眼前跟看小品似的,能看出点皮实的人情和时代气息。

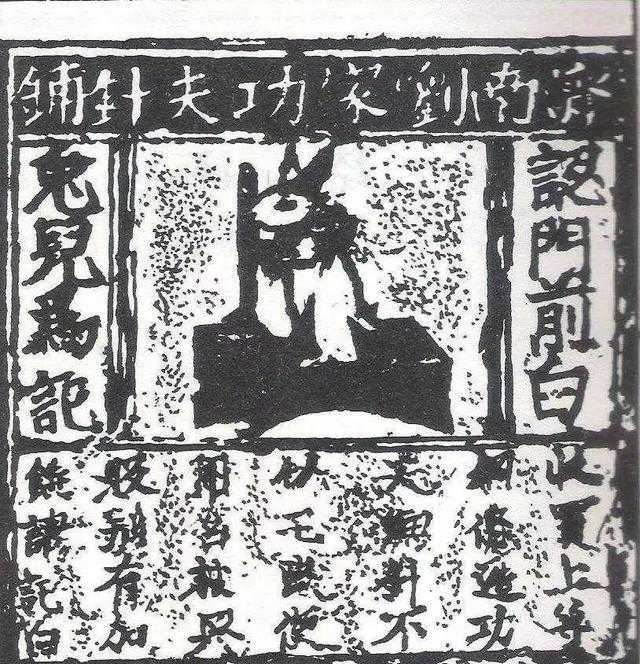

先说那帮夸张的老广告。结局是,门面上那些大字招牌和墙上的豪言壮语,最后成了街坊笑料,反倒成了招徕生意的活招牌。背景很简单:集市上摊子多,做买卖的要比声势,比噱头。起因也好理解,竞争把人逼出花样来,谁都想把自家东西说得更好听。过程常常是这样——药铺把自己说成能“百病皆除”“速效见效”,招牌写得夸张,门口请人说书、发试用小样,甚至表演当街验方。店主会把药方的来历说得一串,扯上名人、祖传秘方、什么神奇故事,听着像小说。细节上,买药的常被先骗两句好听的故事,再给一包“体验装”,有人吃了觉得有效就帮忙宣传,没效的就被归结为“体质不同”。多半时候,药效是真假参半,真正能治的少,靠故事把生意撑起来的多。有意思的是,古人的夸张里常带点自嘲,招牌做得滑稽,行人一边吐槽一边记住了那家店,这就是口碑的另一种玩法。

再说那出冒牌皇帝的闹剧。结局是,那些假皇帝发的“诏书”被人拿来当段子念,成了讥刺权力荒唐的教材。背景是明末那个乱世,朝廷软了,地方武装坐大。起因是有人见势不能放过机会,就想仗着兵力当一回“天子”。过程不是什么宫廷大典,更多像一场权力表演:披上冠服、发几道命令、征粮招兵,摆出个“朝廷”的样子。张献忠这类人就是在那环境里冒出来的,他在四川一带称王称主,试图把割据当成正经朝代来经营。细节很现实——百姓的反应各有不同:有人跟着沾点光,投靠图利;有人翻白眼,说他穿错了戏服;也有人编起段子,把那些诏令当笑话传开。结局往往不是稳坐江山,而是被更强的势力推翻或逐渐瓦解。留下的,多是被人反复讲诉的荒唐桥段,和对那段社会动荡的记忆。

康熙那回“出宫走一遭”的事,也成了老百姓喜欢讲的段子。结局是,这出“皇帝下市”的桥段被后代当作皇帝亲民的证据,或者戏说他也会当普通人。背景是康熙年间国家较稳,他自己坐稳了位置,偶尔想知道民间实情。起因是出于察民情、了解民生的需要。过程常常是悄悄的:选个深夜或清晨,换了衣服,悄悄出城,混入市集。细节很生活——去小摊跟摊主搭话,尝点小吃,问问菜价,听听人们的闲话。有时候随身的人也不多,宫里的人不知道,免得打草惊蛇。回来后,宫中记要里会有些零碎的记录,皇上听来的怨言或好笑的八卦被记下来,拿去当政事的参考。把这段写成传奇色彩的多,实际上既有真实的接触,也被后世添了不少戏剧成分。

再往回说,赤壁之战里那桩“借东风”的故事。结局是,联军借着顺风放火,把对手的船烧得一塌糊涂,这件事后来被浓缩成“诸葛亮借东风”的传奇桥段。背景是三国时期,孙权、刘备联合对抗曹操,长江成了主战场。起因是联军想用火攻这一招,而火攻需要风向配合才行。过程不是一句话能讲完的,牵扯到航运、潮流、选船、系缆、等待风向等一整套准备工作。细节包括:联军如何挑选合适的战船,怎么把船只挂上可燃物,如何在江面上布置缆绳以防散开,还有人守着风向,等到合适时机一并点火。史书和小说把诸葛亮的作用写得更神秘,强调他能看天象、算风向;实际情况里,自然条件和周密的准备同样关键。那一仗胜负由多个因素决定,不只是一个戏剧化的“借风”瞬间,但把它讲成传奇,听起来确实更有味道。

最后说苏轼的吃货日常。结局是,他写下的吃食笔记和俏皮话流传下来,成了文人把市井烟火气带进诗文里的范例。背景是他被贬到黄州那阵子,生活和心情都受影响。起因是政治失意,他把情绪投进生活的小事里,用吃和写来调节。过程既有日常也有玩笑:和厨子打趣,研究食材,记录烹饪细节。细节很接地气——他会亲自尝样,跟厨子讲究火候,问一句“为甚酥”带着双关,既是在评价食物,也在自嘲生活的无奈。他的文字里既有烟火气,也带着学问人的机灵,所以读起来让人觉得暖乎乎的。看到这些段子,你能想象他坐在简陋的房里,看着一碗热汤,嘴里念叨着调侃和感叹,那画面比单纯的历史更有人味儿。

每件事我都从结局说起,然后把背景、起因、过程和细节往里填,像把一张老照片慢慢拉近。历史里那些荒诞的瞬间,往往既有现实的根子,也被后人润色成了好看又好听的故事。