《学问诗》

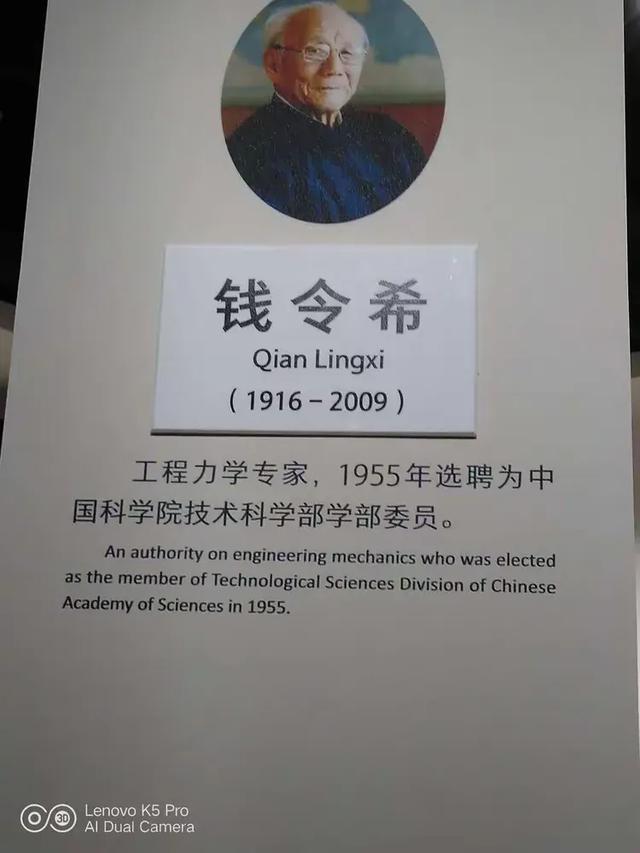

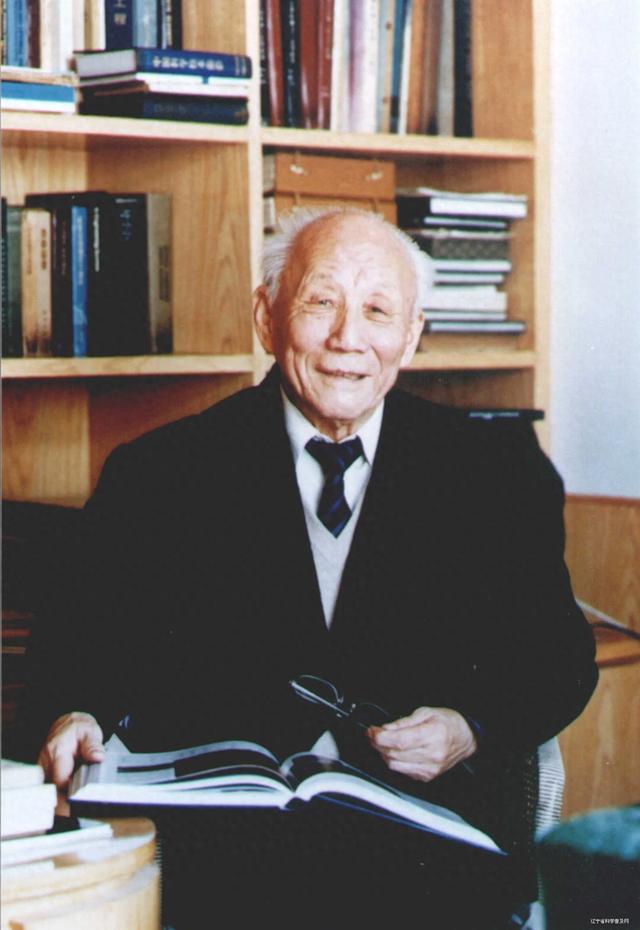

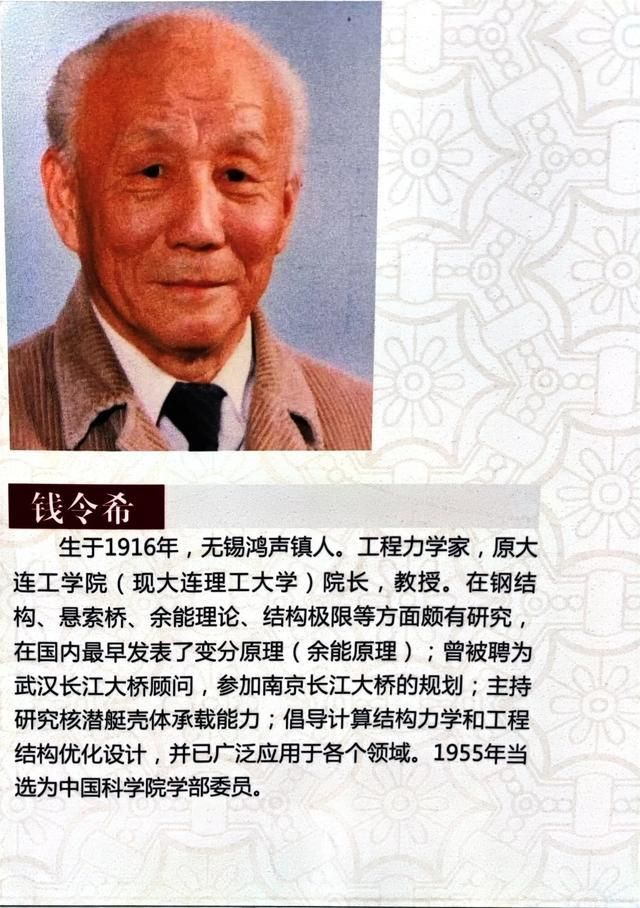

钱令希

学问学问学又问,

学贵善疑有古训。

问而不学无根底,

学而不问难进门。

学问学问学加问,

勤学多问养学问。

问中有学打基础,

学中有问求创新。

一、钱令希先生的《学问诗》以短短八句,道破了治学的千古真谛。这首看似平易的诗作,实则是他毕生学术探索的结晶,字字珠玑,句句铿锵。"学问学问学又问"的开篇,便以回环往复的语言形式,昭示了学问之道正在于"学"与"问"的辩证统一。这种思想并非偶然得之,而是钱先生从桥梁工程实践中升华而来的智慧——正如一座稳固的桥梁需要坚实的基础与创新的结构,真正的学问也需要扎实的学习与勇敢的质疑双重支撑。

二、钱令希在桥梁工程领域的卓越成就,恰是这种"学问辩证法"的生动体现。1954年,他主持设计武汉长江大桥时,面对苏联专家提出的沉井基础方案,没有盲从权威,而是基于对地质条件的深入研究,大胆提出管柱钻孔法。这一技术创新不仅缩短了工期,更开创了中国桥梁建设的新纪元。这种"学贵善疑"的精神,正是《学问诗》中"问而不学无根底,学而不问难进门"的具体实践——他既深入学习了传统桥梁理论,又不囿于成见,在关键处敢于发问,最终实现了技术突破。

三、诗中"问中有学打基础,学中有问求创新"两句,揭示了学问进阶的微妙机制。钱令希在担任大连工学院院长期间,特别强调基础教育与创新思维的结合。他认为,扎实的专业知识如同桥梁的墩台,而批判性思维则是跨越知识鸿沟的桥面结构。1978年,他在《力学与实践》创刊号上发表《结构力学中最优化设计理论与方法的近代发展》一文,既系统梳理了传统理论,又前瞻性地提出了计算力学发展方向,展现了他"温故而知新"的治学特色。这种既尊重学术传统又勇于开拓新路的精神,使得他的学术生命始终保持旺盛的创造力。

四、当代学术生态中,钱令希的《学问诗》更显其警示价值。在信息爆炸的今天,"问而不学"的浮躁与"学而不问"的守旧同时存在。一方面,有人热衷于提出各种"创新"观点,却缺乏系统严谨的学术训练;另一方面,也有人皓首穷经,却不敢越传统藩篱半步。钱令希的治学之道提示我们,真正的学问应当如桥梁般,一端深扎在知识的坚实土壤中,另一端勇敢地伸向未知的彼岸。他主持设计大连新港海上栈桥时,创造性地采用百米跨径的钢结构,既遵循力学基本原理,又突破了当时的技术常规,正是这种平衡精神的完美体现。

五、钱令希晚年致力于计算力学研究,以七十高龄学习计算机编程,这种终身学习的态度正是"勤学多问养学问"的生动诠释。他的学术人生告诉我们:学问之道不在于静态的知识积累,而在于动态的学与问的交互作用。每一次真诚的学习都为新的疑问奠定基础,每一个深刻的疑问又导向更深入的学习——这种螺旋上升的过程,正是学术进步的真正动力。

六、回望钱令希先生的《学问诗》,它不仅是个人治学经验的总结,更是一种学术精神的传承。在建设创新型国家的今天,我们更需要这种既扎实又开放的学问之道。如同钱令希设计的那些跨越天堑的桥梁,他的诗作也在学与问之间架起了一座智慧之桥,指引后来者在学术道路上稳步前行,勇敢探索。学问之道,大抵如此:在传承中创新,在质疑中坚守,最终达到"学"与"问"的圆融境界。