手机屏幕亮起的时候,我正在给阳台的绿萝浇水。那是一条再普通不过的短信,来自一个我从未听过的连锁酒店。“尊敬的会员,祝您生日快乐,愿您在此特殊的日子,收获美好与惊喜。”水壶的水淅淅沥沥地淋在叶片上,我的手指却僵住了。今天不是我生日。我丈夫陈默,三天前出差去了广州,他说要一周才能回来。

我盯着那条短信,看了足足五分钟。然后我拨通了陈默的电话。铃声响了很久才被接起,背景音有些嘈杂。“喂,老婆?”他的声音听起来很正常,甚至带着一丝疲惫。“在忙呢,刚跟客户开完会。”

“哦,”我说,声音有点干,“收到条奇怪的短信,祝你生日快乐的,来自君悦酒店。你是不是会员信息填错了?”

电话那头有几秒钟的沉默,只有隐约的、像是风吹过话筒的细微声响。“君悦?没有啊,我这次住的是公司协议酒店,不是君悦。可能是垃圾短信吧,现在信息泄露多严重。”他语速比平时快了一点,“你吃饭了吗?别老凑合。”

“吃了。”我简短地回答,目光落在客厅茶几上,那里摆着我们上周一起看的电影票根。“你那边一切都顺利吗?”

“顺利,就是累。老婆,我先不跟你说了,客户又叫了。晚上再给你打。”他没等我回应,就匆匆挂了电话。

忙音嘟嘟地响着。我放下手机,走到书房,打开了他的电脑。密码是我们结婚纪念日,一直没变。我点开他的常用邮箱,登录记录一切正常。我又点开浏览器历史记录,最近三天是空白的,被清理过。陈默不是个有清理习惯的人。我的心往下沉了沉。

我拿起手机,找到那条短信,按照发送号码回拨过去。漫长的等待音后,一个甜美的女声响起:“您好,君悦酒店客服中心,请问有什么可以帮您?”

“我想查询一下,这个手机号码的会员,今天的生日祝福是你们系统发送的吗?”我尽量让声音听起来平静。

“女士您好,生日祝福确实是我们系统自动发送给当天生日的注册会员的。请问您是对此有什么疑问吗?”

“这个手机号码的会员,名字是陈默吗?”

“抱歉女士,为了保护客户隐私,我无法在电话里透露会员的具体注册信息。如果您是机主本人,可以携带身份证来前台查询。”

我不是机主本人。我是他的妻子。但我无法证明。挂掉电话,房间里安静得可怕。我走到衣柜前,拉开陈默放内衣和袜子的抽屉。东西摆放得和他出门前一样,没什么异常。我又打开他放证件和重要文件的盒子,护照、户口本、几张不常用的银行卡都在。我的手指在盒子里无意识地翻动,触到一个硬硬的边角。那是一张酒店房卡套,很新,上面印着烫金的“君悦酒店”字样,还有地址,就在本市,离我们家不过二十分钟车程。房卡套是空的。

我捏着那张薄薄的卡片套,指尖冰凉。陈默说他在广州。这张本市君悦酒店的房卡套,是什么时候放进去的?为什么留着?我再次拨打他的电话,这次直接转入了来电提醒。我给他发微信:“看到一张君悦酒店的房卡套,在你放证件的盒子里。怎么回事?”

消息如同石沉大海。十分钟,二十分钟。阳台上的绿萝叶子滴着水,在阳光下折射出刺眼的光斑。手机终于震动了,是陈默的语音通话请求。我深吸一口气,接起来。

“老婆,你翻我东西?”他的声音压得很低,带着明显的不悦。

“你先解释房卡套。”我的声音在发抖。

“那是上次!上次跟老张他们谈事,就在君悦的咖啡厅,顺手拿的。这都多久以前的事了,可能顺手塞进去忘了。”他顿了顿,语气缓和下来,“你怎么疑神疑鬼的?就因为一条垃圾短信?”

“垃圾短信会精准地发到你手机上,祝你生日快乐?陈默,今天不是你生日,也不是我生日。”

“所以说是系统错误啊!信息泄露了,别人用我手机号注册了会员,填错了生日,这很难理解吗?”他听起来有些烦躁,“我在外面忙得脚不沾地,你就不能让我省点心?”

“那你把你在广州酒店的房间号发我,拍个带窗外景色的视频给我。”我听见自己冷静得可怕的声音。

“林晓!”他连名带姓地叫我,这是极少有的,“你什么意思?不信任我?查岗?”

“对。”我斩钉截铁,“我现在就需要你证明你在广州。”

电话那头传来他粗重的呼吸声,还有模糊的、像是手指敲击桌面的声音。“好,好,林晓,你等着。”他咬牙切齿,“我现在在客户车上,去下一个地方。到了酒店就拍给你。你满意了吧?”说完,他再次挂断。

我瘫坐在沙发上,手里紧紧攥着那张房卡套。塑料边缘硌得掌心生疼。时间一分一秒过去,窗外的天色渐渐暗了下来。陈默承诺的视频始终没有发来。我给他发了三条微信,没有回复。打了一次电话,关机。

晚上七点,我做出了决定。我换上一件不起眼的深色外套,拿起车钥匙和手机,出门,驶向君悦酒店。一路上,我的心跳得像擂鼓。我不知道我要去干什么,也不知道会看到什么。或许我只是想亲眼证实自己的荒谬,然后回家睡一觉,等他明天发来视频,嘲笑我的神经质。

君悦酒店灯火辉煌。我把车停在马路对面的临时车位,坐在车里,看着旋转门里进出的人。情侣,一家三口,商务人士……没有陈默。我嘲笑自己真是疯了。难道要进去问前台“有没有一个叫陈默的先生入住”?他们不会告诉我。

就在我准备发动车子离开时,一辆熟悉的银色轿车滑入了酒店停车场。那是陈默的车。车牌号我记得清清楚楚。我的血液仿佛瞬间凝固了。车子停稳,驾驶座的门打开,下来的正是陈默。他穿着那件我给他买的灰色衬衫,手里拉着一个小型行李箱,正是他出差带走的那一个。他看起来一点也不风尘仆仆,反而神色轻松。他关上车门,没有立刻进酒店,而是站在车边,低头看着手机,手指快速滑动,似乎在打字。脸上还浮现出一丝笑意。

我坐在自己的车里,隔着一条马路,浑身冰冷。他抬起头,朝酒店大门走去。就在这时,酒店里快步走出一个身影。那是个很年轻的女人,穿着一条鹅黄色的连衣裙,长发披肩。她看到陈默,脸上立刻绽开明媚的笑容,小跑着迎上去,很自然地挽住了他的胳膊。陈默侧头对她笑了笑,伸手揽住了她的腰,两人依偎着,转身走进了酒店的金色旋转门。

世界在我眼前失声了。所有的车流、灯光、噪音都褪去,只剩下那扇还在缓缓旋转的玻璃门,和门后消失的两个身影。我趴在方向盘上,胃里一阵翻搅,恶心得想吐。不知道过了多久,我才重新感觉到自己的呼吸,沉重而艰难。

我没有冲进去。我没有哭喊。我甚至异常平静。我拿起手机,对着酒店大门和陈默的车拍了几张照片。然后,我发动车子,离开了那里。回家的路上下起了小雨,雨刮器单调地左右摆动,像在擦拭一个永远擦不干净的污浊世界。

回到家,空荡荡的屋子格外寂静。我给自己倒了一大杯水,慢慢喝完。然后,我打开电脑,开始整理一些东西。我们的联名账户流水,近几个月的;陈默信用卡账单上一些可疑的、位于本市的消费记录;我手机里存着的,我们这些年的一些重要时刻的照片、聊天记录截图;还有刚才拍下的照片。我把它们分类,归档。

做完这些,已经是深夜。陈默的手机依然关机。我洗了个澡,躺在床上,睁着眼睛看着天花板。愤怒和悲伤像潮水一样迟来,汹涌地拍打着我,但我死死咬住嘴唇,没让一丝呜咽漏出来。

第二天上午,陈默的电话终于打了过来。他的声音带着宿醉般的沙哑,和一丝不易察觉的慌张。“老婆,昨晚手机没电了,后来太累直接睡了。刚看到你消息。你别生气,视频我这就……”

“陈默,”我打断他,声音平静得连我自己都惊讶,“你昨晚在哪里?”

“在广州啊,还能在哪?”他故作轻松,“老婆,你别闹了行不行,我这边真的……”

“我在君悦酒店门口,看到你的车,看到你,还有那个穿黄裙子的女孩。”我一字一句地说。

电话那头是死一般的寂静。良久,他才嘶哑地开口:“……你跟踪我?”

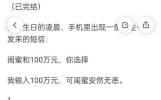

“那条生日短信,是发给她的吧?你用你的手机号,给她注册了会员,填了她的生日。昨天是她的生日,对吗?”我的指甲深深掐进掌心,“你根本没去广州,这一周,你都在本市,陪她。是不是?”

“林晓,你听我解释……”他的声音彻底慌了,“事情不是你想的那样,我和她只是……只是逢场作戏,她是我们公司一个新项目的合作方,有点纠缠不清,我没办法……我爱的只有你,老婆,你相信我!”

“合作方需要你搂着她的腰进酒店?需要你用我的结婚纪念日当密码的邮箱,给她订生日惊喜?”我冷笑,这些是我刚才在电脑上,尝试用常用密码登录他可能用的旅行网站,意外发现的。一个预订确认邮件,赫然在目。

“你……你怎么知道……”他语无伦次。

“陈默,我们完了。”我说,“今天下午,我会把离婚协议发给你律师。如果你不想闹得太难看,最好签字。”

“不!林晓!我不同意!我错了,我真的知道错了!你给我一次机会!”他在电话那头吼了起来,带着哭腔,“我马上回家,我们当面说,好不好?求你了!”

“你的东西,我会收拾好放在门口。你回来拿的时候,我不想见到你。”我挂断了电话,把他所有的联系方式拉黑。

接下来的半天,我像一个机器人一样,把他的衣物、用品收拾进几个大纸箱。我们的婚纱照还挂在床头,我看了很久,然后找来工具,把它们一张张取下来,收进储藏室的最里面。做完这一切,我坐在空了一大半的衣柜前,终于感觉到铺天盖地的疲惫和心痛。

下午,我如约将离婚协议草案发给了之前联系好的律师,并附上部分整理好的材料。律师很快回复,表示会尽快处理。

傍晚时分,门铃响了。我没有开门。门外传来陈默的声音,沙哑而急切:“老婆,林晓,你开开门,我们谈谈!求你了!”他不停地按门铃,捶打着门板。

我走到门后,隔着冰冷的防盗门对他说:“陈默,没什么好谈的了。协议你看清楚。如果你不同意协议离婚,我们就法庭见。你也不想你公司,还有那位‘合作方’,知道太多细节吧?”

门外的动静停了。过了好一会儿,他低沉的声音传来:“林晓,你就这么狠心?十年感情,说不要就不要了?”

“狠心的是谁?”我的眼泪终于掉下来,但声音依旧硬着,“是你把我们的感情,变得一文不值。别再来了。”

脚步声沉重地远去。我背靠着门,慢慢滑坐在地上,无声地痛哭。为死去的爱情,为被辜负的信任,也为曾经毫无保留付出的自己。

几天后,陈默通过律师表示愿意协议离婚,财产分割基本按照我的要求。他没有再试图联系我。搬走他东西那天,他来了,我没露面,让物业帮忙看着。后来物业告诉我,他在那堆纸箱前站了很久,最后红着眼眶走了。

离婚手续办得比想象中快。拿到离婚证那天,是个阴天。我一个人去了以前常和陈默散步的公园,坐在长椅上,看着湖面。心里空了一大块,但也奇怪地,有一种如释重负的清明。我拿出手机,删掉了最后几张关于他的照片,包括那条引发一切的、可笑的生日祝福短信。

生活还要继续。我开始重新布置房子,把旧物送走或扔掉,添置新的绿植,报了早就想学的油画班。偶尔,在深夜醒来,还是会感到一阵尖锐的疼痛和孤独,但我知道,那只是伤口愈合必经的过程。

一个月后的某个周末,我正在阳台给新买的栀子花浇水,手机又响了一声。是条短信,来自一个陌生的本地号码。内容很短:“对不起。还有,小心张副总,他可能知道了一些我们之前项目的事,会对你不利。保重。”

是陈默。我看了一会儿,没有回复,直接删除了。过去的,就让它彻底过去。无论是虚假的温情,还是迟来的、不知真假的警告。我的路,要自己往前走。

声明:虚构演绎,故事经历。