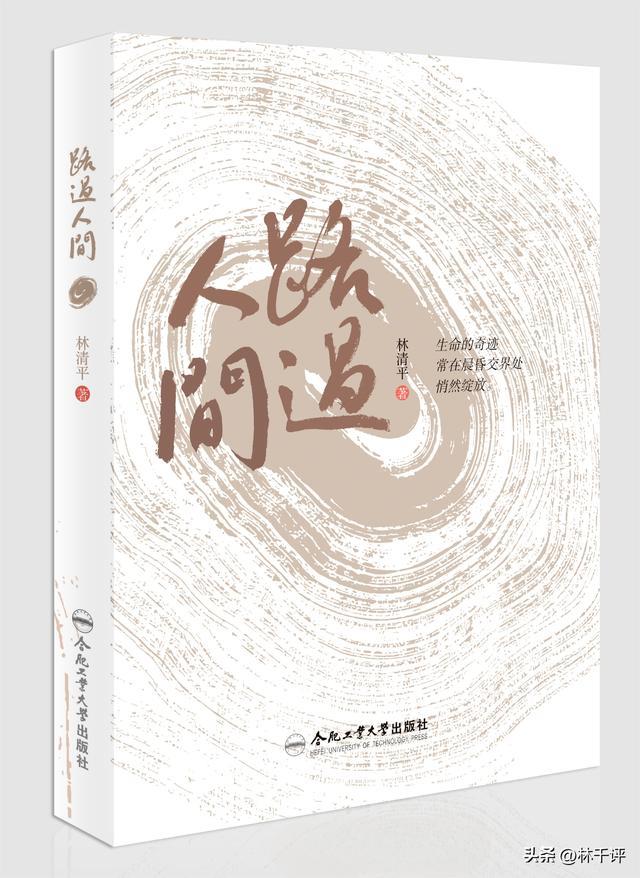

青年人正处于自我认知构建、目标探索、心态成熟的关键阶段,常面临迷茫、浮躁、挫折应对乏力、人际关系困惑等问题。林清平《路过人间》中20篇文章从“自我觉醒、亲情认知、挫折突破、心态调整、目标落地”等核心维度切入,以诗意隐喻与生活细节传递成长智慧,精准契合青年人成长需求:

一、自我觉醒与认知:找到内在成长的方向

1. 《年轮里的晨光密码》(辑一)

文章以“古树年轮”喻指成长轨迹,强调“每个凌晨都是天地重刻年轮的契机”。青年人常急于求成,易忽视积累的价值,文中“岩缝蕨草忍冬后舒展”“守林人二十年寅时起身”的细节,能引导他们理解“成长是循序渐进的镌刻”,对抗急功近利,学会在日常中沉淀自我。

2. 《你也是一片新绿》(辑一)

以“柳条抽新绿”隐喻灵魂生长,提出“无论向阳或背阴,嫩芽都以绿意回应春风”。青年人常因出身、境遇自卑,文中“流浪猫戴柳枝冠冕”“垂柳染绿整条河流”的意象,可唤醒他们对“自身价值”的认同——即使平凡,也能在属于自己的“春天”里舒展,避免因对比陷入自我否定。

3. 《光的七重奏》(辑一)

将“雨滴折射阳光”转化为人生哲思:“每颗雨滴都是潜在的棱镜,奇迹藏于平凡介质”。青年人常觉得自己“普通无奇”,文中“红是未寄情书,紫是欲言又止”的诗意表达,能让他们领悟“平凡生活里藏着独特价值”,不盲目羡慕他人,学会发掘自身闪光点。

4. 《点亮心的明灯》(辑五)

核心观点“自我教育是心灵的安定剂”,直指青年人“依赖外界评价、缺乏内在觉醒”的痛点。文中“每日临睡前自问是否自我教育”的习惯,可引导他们建立“主动反思”意识,从“被动接受建议”转向“自主修正成长”,避免在迷茫中随波逐流。

5. 《重启纯真》(辑五)

提出“纯真是生命的保鲜剂”,列举“实验室教授对试管做鬼脸”“医生叠纸飞机哄孩童”等细节。青年人易在功利化环境中丢失本真,文章能唤醒他们对“初心”的坚守——比如不因“追求成功”放弃善良,不因“融入社会”变得虚伪,保持灵魂的透亮。

二、亲情与责任:理解爱与传承的重量

1. 《父爱如林》(辑二)

以父亲“修剪树枝”为隐喻:“给小树修枝是扶正脊梁,给老树修枝是卸下包袱”。青年人常抵触父辈的“管教”,文中“高考落榜后父亲指老桦树新芽”“修剪低处枝丫给孩童留敞亮道”的情节,能让他们读懂“严厉背后的守望”,学会接纳长辈的引导,理解“责任与传承”的意义。

2. 《吃出一种春暖》(辑二)

回忆母亲“窖藏山芋、玉米,荒春时熬糊”的智慧,传递“未雨绸缪、细水长流”的生活哲学。青年人常因“月光族”“规划缺失”陷入困境,文中母亲“把紧巴日子过滋润”的细节,可启发他们学会“理性规划”——无论是财务支配,还是人生目标拆解,避免因短视陷入被动。

3. 《土地的叙事》(辑二)

以父亲“将老宅钥匙藏进桦树根”的细节,诠释“乡土是灵魂的脐带”。青年人常急于逃离家乡、追求“远方”,文中“父亲用掌纹烙进土地,游子的漂泊都是向心力”的感悟,能让他们重新审视“故乡与根”的意义——不是束缚,而是支撑成长的精神底色,避免在追逐中丢失自我。

4. 《世间最美的诗篇》(辑三)

聚焦母亲节,写下“母亲是宁静的港湾,线永远在她手中”。青年人常因“忙碌”忽略亲情,文中“欠母亲一个青春”的愧疚、“牵着母亲走故园路”的期许,能唤醒他们对“亲情及时珍惜”的认知,避免“子欲养而亲不待”的遗憾。

5. 《感恩的回声》(辑六)

强调“感恩是快乐的起始点”,从“陌生人借车费”“邻村阿婆送蛋炒饭”等小事切入。青年人易陷入“自我中心”,文章能引导他们发现“平凡中的善意”——比如感谢朋友的陪伴、老师的指引,以感恩心态建立积极的生命连接,避免因冷漠隔绝温暖。

三、挫折与潜能:突破困境,发掘自我可能

1. 《别浪费潜能》(辑四)

以盲人学者李雁雁“失明后自学盲文、赴海外学医”的经历,论证“潜能在逆境中被激发”。青年人常因“一次失败”否定自我,文中“若不失明,他或许永远不知道自己能做到更多”的思考,能激励他们“把困境当契机”——比如失业时学新技能、失恋时专注自我提升,不被当下的“不可能”困住。

2. 《在宁静中绽放》(辑一)

以“忍冬突破冻土”“野蔷薇顶开石缝”喻指“在安静中坚持”。青年人易在挫折中浮躁、放弃,文中“是种子便破土,是花朵便绽放”的信念,可引导他们“在低谷中沉淀”——比如考研失利后不焦虑,先复盘再行动,明白“安静的坚持比喧嚣的抱怨更有力量”。

3. 《刨出人生智慧》(辑二)

回忆“刨山芋”的经历:“东刨西挖无获,狗子专注一处却满载”,传递“耐心与专注是成事关键”。青年人常因“急于求成、浅尝辄止”一事无成,文中“要肯出力、有耐心”的朴素道理,能启发他们“踏实做事”——比如学技能不贪多,先精通一项;做项目不敷衍,把细节做到位,避免“眼高手低”。

4. 《顺逆境的姿态》(辑六)

提出“逆境验节操,顺境验品格”,以“哈尼梯田农人留活水给邻家”“终南山采药人系绳结帮后来者”为例。青年人易在顺境中骄傲、逆境中沉沦,文章能引导他们“以平常心面对起伏”——比如获奖时不炫耀,失业时不颓废,明白“人生少有直线,正视曲折才能曲径通幽”。

5. 《命运是个借口》(辑四)

批判“将人生归咎命运”,强调“后天耕耘比先天境遇更重要”。青年人常因“出身普通、资源有限”抱怨“不公”,文中“王孙不肖可沦落,寒士奋发可显达”的观点,能激励他们“主动破局”——比如用“学习弥补差距”“用努力创造机会”,不把“命运”当作逃避的借口。

四、心态与人际:构建健康的内在与外在连接

1. 《不生气就是智慧》(辑三)

核心观点“心若澄潭,世事难起波澜”,以“老茶温润、新芽带涩”喻指“情绪稳定是成熟的标志”。青年人易因“小事冲动、遇矛盾暴躁”,文中“面对挑衅保持微笑,遭遇不公存留慈悲”的建议,可教他们“管理情绪”——比如被误解时不辩解,先冷静再沟通;遇冲突时不争吵,用理性化解,避免因情绪失控做错选择。

2. 《快乐的能力》(辑四)

定义快乐为“在简单中发现美好”,列举“菜市场摊主抹零头”“老翁被孩童骗走糖果”的细节。青年人常因“追求物质、对比他人”陷入不快乐,文章能引导他们“在平凡中找愉悦”——比如读一本好书、晒一次太阳、帮一个陌生人,明白“快乐不依赖外在,而源于内心的感知力”,避免被“功利化焦虑”裹挟。

3. 《择友如养玉》(辑三)

以“温养古玉需千年冲蚀”喻指“交友需真诚长久”,批判“沙龙里的虚伪知音”,赞美“退休老师剪贴散文、修车匠珍藏段落”的质朴情谊。青年人易因“社交需求”结交“表面朋友”,文章能教他们“选对朋友”——远离“只谈利益、两面三刀”的人,珍惜“真诚相待、长久陪伴”的人,建立健康的人际关系。

4. 《适合的才是你的圈子》(辑三)

提出“圈子不在大小,而在气息相通”,以“茶树不选错土壤”喻指“不勉强融入不适合的群体”。青年人常因“怕孤独、想合群”硬挤“不属于自己的圈子”,文中“宁与直率樵夫为伴,不与巧言乡绅为伍”的智慧,可让他们“接纳自我”——比如喜欢安静就不凑喧闹的局,热爱读书就找同好的社群,避免因“盲目合群”丢失本真。

五、目标与行动:让梦想落地,让成长可见

1. 《有落点的梦想》(辑六)

批判“空想式梦想”,强调“梦想需落地才有价值”,比如“春栽一棵树,夏得一片荫”。青年人常因“目标模糊、缺乏行动”让梦想沦为“口号”,文中“找落点的梦想才不是空想”的观点,可引导他们“拆解目标”——比如“想当作家”就从“每天写500字”开始,“想考研”就从“每天背100个单词”做起,避免因“目标太大”而放弃,在务实行动中靠近理想。

这些文章均以“生活细节为骨、诗意隐喻为魂”,不说教、重共鸣,既能缓解青年人成长中的焦虑,又能提供可践行的成长方法——从“理解时间的重量”到“接纳亲情的温度”,从“突破困境的勇气”到“落地梦想的务实”,全方位助力青年人构建“清醒、坚定、温暖”的成长底色。