在AI狂飙、云原生加速、业务迭代频繁的时代,IT团队不再是单纯的 “技术支撑者”,更要成为 “创新驱动者”。无论是 AI、云原生、低代码等热门技术,还是边缘计算、区块链等潜力领域,如何提前布局、有效整合,避免盲目跟风或技术脱节,成为企业核心竞争力的关键。以下结合前沿实践,总结15个可落地的行动方向,帮助IT团队在创新浪潮中稳步前行。

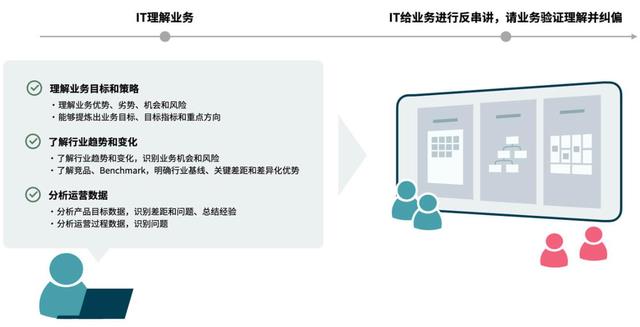

01|打造“业务技术翻译官”,解决最致命的沟通断层

从IT团队和业务部门各选拔核心成员,进行双向知识赋能 —— 让IT成员深入业务一线(如参与业务例会、跟进核心流程),理解业务术语、痛点场景和核心目标;让业务成员学习基础技术逻辑(如 “微服务”“API”“数据模型” 的核心概念),掌握技术表达范式。这些 “翻译官” 将成为需求对接的核心枢纽,既能把业务诉求转化为清晰的技术需求文档,也能向业务部门通俗解释技术方案的可行性、实现路径和预期效果。

很多企业的创新卡在第一步——需求说不清,技术听不懂。

某制造集团的做法值得借鉴:

IT部门和业务部门各挑选几名骨干人物,组成 “双向学习小组”。IT成员定期深入车间,了解工艺流程、产线瓶颈;业务成员学习 API、数据模型等基础技术概念。经过两个月,这支小组成功把原本半年都没搞定的产线数据集成项目,在四周内完成需求澄清并进入开发阶段。

02|建立企业“技术雷达”,不再被动追浪潮

与其被动应对技术变革,不如主动建立常态化的趋势洞察机制。IT团队可搭建内部 “技术雷达” 体系,通过订阅权威技术媒体、加入行业社群、参与技术峰会等方式,持续关注 AI、云计算、物联网等领域的技术演进。定期(如每季度)梳理技术成熟度曲线,区分 “概念炒作” 与 “实用技术”,标注值得投入研究的方向(如生成式AI在客服场景的应用)和需谨慎观望的领域,为决策提供数据支撑。

趋势不是看新闻,是要体系化跟踪。

如:系统对新技术成熟度进行评估,对“实用” vs “概念” 进行划分

推荐试点方向,如:

2026年主攻LLM在风控场景中的应用AI自动化审批流程

03|跨部门创新小组,让灵感在“冲突”中出现

创新往往诞生于跨界碰撞。IT团队可联合业务、市场、产品等部门,组建跨职能创新小组,成员无需全职投入,而是利用弹性时间开展探索。明确小组核心目标(如 “降低业务流程耗时”“提升用户体验”),鼓励成员从实际业务痛点出发,提出技术解决方案。例如,联合运营部门探索低代码平台搭建营销活动页面,或与生产部门研究物联网传感器数据的分析应用,让技术创新紧贴业务需求。

你或许会惊讶:

一个前端工程师 + 一个运营 + 一个生产主管,竟然能碰撞出比10个架构师还实用的方案。

例如某零售企业曾让跨职能小组探索活动页面搭建流程。结果发现:

运营天天等开发建页面,而开发嫌需求变化快。

最后一拍即合,决定引入低代码做活动模板,运营能自行搭建,开发只需维护底层逻辑。

活动上线速度从3天 → 30分钟。

04|用 MVP 快速试错,而不是大项目“一次定生死”

面对新兴技术,切忌盲目投入大量资源进行全量开发。IT团队应遵循 “小步快跑、快速迭代” 的原则,针对选定的创新方向,搭建最小可行产品或原型。例如,想引入AI对话机器人优化客户服务,可先开发仅支持核心问题解答的版本,投放小范围用户测试;想尝试云原生架构转型,可先将非核心业务系统迁移至容器化环境,验证稳定性和性能后再逐步推广。通过 MVP 模式,用最低成本验证技术可行性,避免大规模失败风险。

想上AI客服?不要一上来就搞全渠道大模型接入。

例如保险公司计划采用 MVP 模式,第一阶段只让机器人先处理 10 类以内高频咨询。

“重疾险和医疗险有什么区别?我该优先买哪个?”“这款保险能报销哪些医疗费用?门诊、住院、特药都包含吗?”“重疾险保障的疾病种类有多少?轻症、中症的赔付比例是多少?”...“这款保险的投保年龄限制是多少?超过60岁还能买吗?”基于LLM RAG 知识库等技术,公司两周就上线了原型,让用户满意度提升22%,使用小成本验证,比大项目失血要聪明得多。

05|打造 T 型人才梯队,让团队具备“跨界作战力”

技术创新的核心是人才。IT团队需建立完善的技能培养体系,既鼓励员工深耕本职领域(如后端开发、数据工程),也支持跨领域学习(如让运维人员学习云原生技术,让开发人员了解数据分析工具)。可通过内部培训、技术分享、在线课程、认证考试等方式,提升团队整体技术素养;同时设立 “创新学习基金”,支持员工参加外部进阶培训或行业认证,打造兼具专业深度和知识广度的 “T型人才” 梯队,为技术整合提供人力保障。

后端懂一点数据、运维了解云原生、业务掌握基础逻辑…… 一个团队就能变成“多面手特种部队”。

例如在公司内部设立“创新学习基金”,支持员工外部进阶学习。一年后,技术部已有40%成员能独立完成跨领域项目,个人成为“全栈”工程师,整个团队抗风险能力也大大增强。

06|架构先灵活,创新才不会被卡死

僵化的技术架构会成为创新的绊脚石。IT团队在进行系统设计时,应遵循 “松耦合、高可用” 原则,采用微服务、API 网关、容器化等灵活架构,减少系统间的依赖约束。例如,通过 API 接口标准化,让新引入的技术模块(如AI推荐引擎)能快速与现有系统对接;采用云原生架构,实现资源的弹性伸缩,满足创新应用的动态需求。提前预留技术接口,避免后续整合时出现 “牵一发而动全身” 的困境。

要创新,技术架构必须松耦合、可扩展。

07|拥抱开源,让团队少走弯路

开源社区是技术创新的重要源泉,能为IT团队提供丰富的工具、框架和解决方案。团队可积极拥抱开源生态,通过使用成熟的开源项目(如 Kubernetes 用于容器编排、TensorFlow 用于AI模型训练),降低自主开发的成本和周期;同时鼓励员工参与开源贡献,在实践中提升技术能力,同步行业最新动态。需注意建立开源技术管理规范,评估安全风险和维护成本,避免因过度依赖小众开源项目导致后续运维难题。

谷歌、腾讯、阿里各大厂包括自由开发者都在疯狂利用开源,你当然也完全没必要自己从头造轮子。

08|搭建“创新沙箱”,大胆试错不伤生产

在现有生产环境中测试新兴技术,可能会引发稳定性风险。IT团队可搭建专门的 “创新沙箱” 环境,与生产环境完全隔离,为技术探索提供安全的试验场。沙箱环境应模拟生产环境的核心配置,支持快速部署和测试新工具、新架构或新流程,例如在沙箱中验证区块链技术在供应链溯源中的应用,或测试边缘计算设备的数据处理能力。通过沙箱环境,团队可自由试错,积累实践经验后再向生产环境迁移。

比如公司在测试环节使用了沙箱隔离技术,这样能让团队可以放心进行测试:

测试新的边缘计算方案尝试新的 AI 风控模型验证复杂的数据同步机制这样创新再也不用“提心吊胆”。09|坚持业务价值导向,不做“为创新而创新”的事

技术创新的最终目的是解决业务问题、创造商业价值,而非追求 “技术时髦”。IT团队在引入新技术前,必须明确其对应的业务场景和价值目标,例如 “通过 RPA 机器人自动化财务报销流程,每年节省 1000 小时人工成本”“利用大数据分析用户行为,提升产品转化率 15%”。建立创新项目评估机制,从业务价值、实施成本、风险等级等维度进行打分,优先推进高价值、低风险的项目,避免盲目投入无实际意义的技术探索。

如果技术不能带来结果,再酷也没意义。

某人力外包公司评估创新项目时,只问三件事:

节省多少成本?提升多少效率?带来多少用户价值?通过这一套筛选,他们砍掉了40%没有业务价值的“花式项目”,把资源集中到真正有价值的创新上。

10|和外部伙伴联合创新,加速突破

单靠内部资源难以覆盖所有创新领域,IT团队应积极寻求外部合作,整合行业资源加速创新。可与技术供应商、科研机构、初创企业建立合作关系,例如联合云服务商探索混合云部署方案,与AI创业公司合作开发定制化算法,或借助高校科研力量研究前沿技术应用。通过外部协同,既能弥补内部技术短板,又能快速获取行业最佳实践,缩短创新周期。

阿里云、华为云、AI 创业公司……都是你的“外脑”,当然要充分利用。

11|推进 DevOps,让创新从想法到上线只需几天

高效的交付流程是技术创新的保障。IT团队应全面推行DevOps理念,打通开发、测试、运维全流程,通过自动化工具(如 Jenkins、GitLab CI)实现代码提交、构建、测试、部署的自动化,减少人工干预和流程耗时。建立快速反馈机制,让开发人员及时获取用户使用数据和测试结果,快速迭代优化产品。DevOps 的落地不仅能提升创新项目的交付效率,还能增强团队的协作能力和问题响应速度。

传统流程像瀑布,创新节奏被拖慢。

目前多家银行都在向DevOps/AIOps转化,很多家均通过了DevOps认证:

产品/应用的发布周期从每两周可以提高到每天2-3次,故障修复速度提升明显,

所以:自动化、CI/CD(持续集成/持续发布)结合才能让创新更好的跑起来。

12|创新也要守住底线:数据安全与合规

技术创新不能以牺牲安全和合规为代价。在引入新技术(如 AI、云计算)时,IT团队必须同步评估数据安全风险,建立完善的安全防护体系,例如对敏感数据进行加密处理、设置严格的访问权限、定期开展安全审计。同时,关注行业合规要求(如数据隐私法规、行业监管标准),确保创新应用符合相关规定,避免因合规问题影响项目推进。例如,在使用用户数据训练AI模型时,需获得用户授权,保障数据隐私。

创新必须同步关注:

数据加密权限管理合规审计隐私授权机制创新是快车,但安全是刹车,没有刹车的车跑不远。要认真领会和执行《中华人民共和国个人信息保护法》,《数据安全管理办法》等法律法规,保持初心,严守底线!

13|创造“允许失败”的文化,不让创新被吓死

创新过程中难免出现失败,过度追求 “零失误” 会抑制团队的探索欲望。IT团队应建立包容失败的文化氛围,明确 “合理试错” 与 “责任事故” 的界限,对于创新项目中的失败,重点分析原因、总结经验,而非追究责任。例如,某项目尝试用新的大数据框架处理业务数据,因性能不达标未能落地,团队可组织复盘会,分析框架选型问题和优化方向,为后续项目提供参考。包容失败的文化能让员工敢于尝试、勇于突破,释放创新活力。

某互联网公司规定:

每个创新项目失败一次,团队还会被奖励复盘奖金。

为什么?

因为复盘后的经验比成功更值钱。

失败不是问题,不复盘、不学习、不前进才是问题。

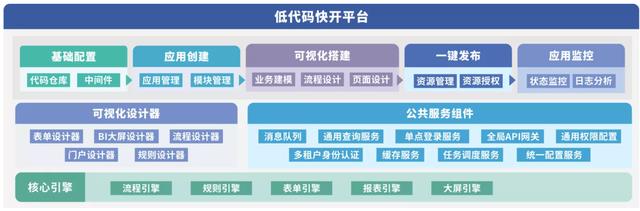

14|用低代码 / 无代码激活业务部门的创新力

传统开发模式门槛高、周期长,限制了非技术人员的创新参与。IT团队可引入低代码 / 无代码平台,让业务人员能够通过拖拽组件、配置规则的方式,快速搭建简单应用(如数据报表、审批流程),满足个性化业务需求。这不仅能减轻IT团队的开发压力,还能让业务人员直接参与创新过程,将业务经验与技术工具结合,诞生更贴合实际需求的解决方案。同时,IT团队可聚焦于平台搭建、技术支撑和复杂应用开发,形成 “专业开发 + 业务创新” 的协同模式。

15|创新要复盘、复盘再升级,让创新成为“飞轮”

创新不是一次性行为,而是持续优化的过程。IT团队应建立创新项目复盘机制,定期(如每半年)对已完成的创新项目进行总结,评估目标达成情况、业务价值实现程度、存在的问题和改进方向。例如,某AI客服项目上线后,用户咨询解决率提升了 20%,但仍存在部分复杂问题无法处理,团队可复盘是否需要优化算法模型、扩展知识库。通过定期复盘,不断优化创新策略,调整资源投入方向,让创新工作持续产生价值。

创新不是一次项目,是循环。

**结语**

技术创新不是一蹴而就的冲刺,而是长期积累的马拉松。IT团队需兼顾 “前瞻性布局” 与 “落地性执行”,以业务价值为核心,以人才培养为基础,以流程优化为保障,在探索前沿技术的同时,稳步推动技术与业务的深度融合。通过上述15个方向的实践,IT团队既能保持对创新趋势的敏感度,又能避免盲目跟风,真正成为企业数字化转型的核心驱动力。

在技术浪潮里,IT团队不是跑得最快的,而是跑得最稳、方向最对的才能赢。希望上面这15条经过实战验证的方向,能帮助你把创新从PPT拉到现实,从灵感变成真正的价值!

--END--