胡同口的月亮,2003年9月11日那晚亮得吓人。

沈博文后来回忆,那光像一把刀,把十七岁的他和林晚晴钉在灰砖墙上,动弹不得。

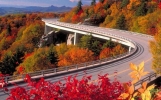

现在再去那条胡同,得先预约。

东城区把它划进“胡同博物馆”,门墩、枣树、糖葫芦摊,全成了展品。

张大爷的孙子穿着制服,38块一瓶的桂花酒摆在玻璃柜里,扫码就能买。

可当年,那酒是偷的,藏在书包最底层,瓶口用作业本纸塞着。

MP3在2003年贵得离谱,800块,够买半个月的炸酱面。

沈博文的银色索尼里存了十七首歌,晚自习时偷偷分一只耳机给林晚晴。

耳机线太短,两人肩膀碰肩膀,像被一根细绳捆住。

后来绳子断了,林晚晴转学,档案上写着“特殊原因”。

其实全班都知道,中秋夜后她再没来过学校。

教育局的规矩严得可笑,转学率1.2%,得局长签字。

林家不知找了谁,三天就办完。

沈博文去送她,只看见轿车后窗里晃动的马尾辫,像一截被风吹散的月光。

现在他四十岁了,在国贸上班,每天挤地铁十号线。

偶尔路过牛街,会买一瓶桂花酒,不喝,就放在办公室抽屉。

有次同事看见,问是不是要泡药酒,他笑笑没说话。

抽屉里还有半张2003年的中秋作业纸,背面写着“晚晴”两个字,笔迹被酒晕开了,像哭花的妆。

心理学家说得没错,人到了某个年纪,记忆会反刍。

沈博文的梦越来越具体,连枣树皮的裂纹都清晰。

醒来时枕边湿了一块,他怀疑是月亮淌的水。

上周他回胡同,看见一群年轻人举着手机拍门墩。

导游说:“这是最后的老北京。

”沈博文突然想,如果当年没那瓶酒,没那轮月亮,林晚晴会不会现在也在人群里,举着自拍杆,笑得没心没肺?

糖葫芦摊换了位置,第三代传人认出了他:“您以前常和一个小姑娘来吧?

她爱吃山药豆的。

”沈博文点点头,买了两串,一串当场吃掉,酸得眯眼。

另一串带回家,插在阳台的花盆里,第二天早上下楼时,发现被麻雀啄得只剩一根棍。

月亮还在,只是不再照那条胡同。