昨天陪朋友去线下店逛 iPhone 专卖店:一边是店员拿着 iPhone 17 Pro 说 “今天买不用等,有现货”,另一边想买 Pro Max 的人围着柜台问 “10 月下旬发货真的能保证吗?”,而我朋友纠结半天,最后选择淡雾蓝的 iPhone 17。

其实从 9 月 19 号开售到现在,iPhone 17 系列的 “冷热不均” 已经显现。有人盯着 Pro Max 加价 1000 都要抢,有人觉得 iPhone 17 性价比绝了,唯独中间的 iPhone 17 Pro,不少人看了配置和价格后都选择“默默离开”。

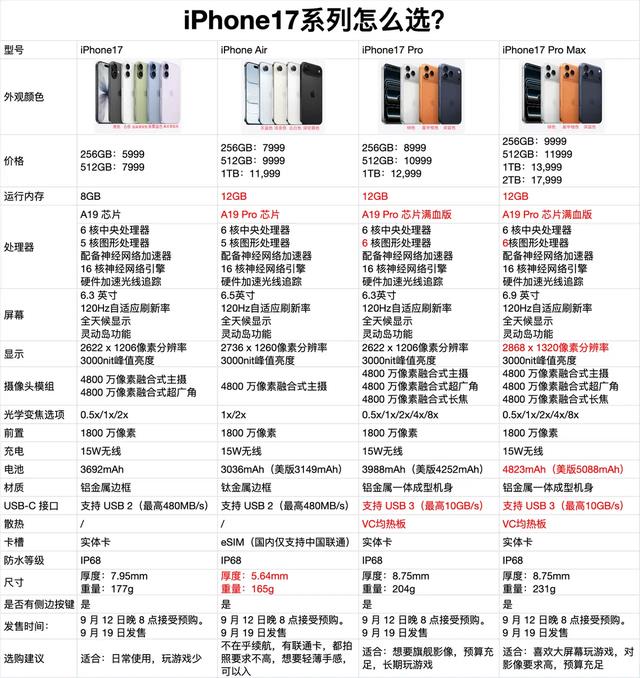

先说说最尴尬的 iPhone 17 Pro 吧。之前很多人以为它是 “中杯旗舰”,结果今年苹果加了个 iPhone Air—— 同样用 A19 Pro 芯片,机身还更薄更轻,价格却比 Pro 便宜 1000 块。这就很微妙了:想追求轻薄的人,直接选 Air 就行;想玩点高端配置的,转头就看到 Pro Max 的 6.9 英寸大屏、4800 万三摄,还有 8 倍光学变焦,对比下来 Pro 那点散热和影像的小升级,根本撑不起和标准版 3000 块的差价。

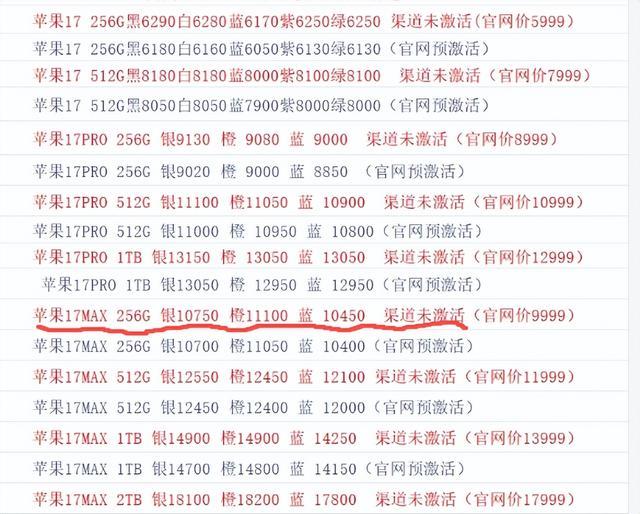

黄牛嗅觉往往最灵敏,往年抢 Pro 系列抢得凶,这次 Pro 却没人要,回收价压得低,甚至有黄牛说 “除非低价收,不然不要”,连中间商都不看好,可见大家对它的兴趣有多低。

再看卖得火的 iPhone 17,说它是 “入门款黑马” 一点不夸张。我朋友之前用的是 iPhone 14,本来没打算换机,直到看到 256GB 版本 5999 元,叠加国补后才 5499 元 —— 比她当年买 128GB 的 14 还便宜,关键是升级还不少:120Hz 高刷屏终于安排上了,拍照从 1200 万主摄换成 4800 万,连屏幕玻璃都用了和 Pro 一样的超瓷晶玻璃 2 代,摔一下没那么容易碎。

她选淡雾蓝的时候说:“之前觉得手机重一点没关系,直到拿了 17 才发现,7.8 毫米厚、187 克的重量,揣口袋里完全没感觉,女生单手拿也不费劲。” 其实不止她,我看到线下店买 17 的大多是学生或者上班族,一方面是价格实在,另一方面 iOS 生态太粘人 —— 用惯了 Mac 和 Apple Watch,换安卓还要重新适应,不如加一点钱换个配置升级、颜值还高的 17,省心又划算。

最夸张的还是 iPhone 17 Pro Max,简直是 “抢货现场”。我另一个做短视频的朋友,开售当天定了闹钟抢 2TB 版本,结果 10 分钟就没货了,最后托人加了 500 才拿到手。他说 “没办法,我们拍 4K 视频,2TB 能存 100 多小时素材,Pro Max 的影像配置够专业,拍外景的时候 8 倍光学变焦比我带个小长焦镜头还方便,电池也耐用,出去拍一天不用带充电宝”。

确实,Pro Max 这次抓准了专业用户的需求:A19 Pro 芯片处理大文件不卡,4823mAh 电池续航顶得住,连配色都考虑到了专业场景 —— 比如橙色虽然日常用扎眼,但拍视频的时候当备用机,在片场一眼就能找到。也难怪黄牛盯着它炒,橙色 256GB 版一度炒到 11000 元,比原价贵了 1000,还是有人愿意买。

其实说到底,大家买手机的时候都很实在:选 iPhone 17 的,是觉得 “花 5000 多能拿到高刷屏、好镜头,还轻薄好看,值了”;选 Pro Max 的,是需要它的专业配置干活,愿意为 “能赚钱的工具” 多花钱;而 iPhone 17 Pro,既没抓住追求性价比的人,也没留住想要专业体验的人,自然就成了中间的 “尴尬选项”。

现在再回头看那天线下店的场景,其实就是大多数人的选择缩影:我们买手机,不是看它是不是 “Pro”,而是看它能不能满足自己的需求 —— 是想要省心的性价比,还是需要专业的工具,又或者只是想要个轻薄好看的日常机。毕竟钱包不会骗人,只有真正 “值” 的手机,才会被大家抢着要。