那碗散伙面

"油碟里的酱油还剩大半,你留着吧,老王。"老张把碗里最后一根面条扒拉进嘴里,不抬头。

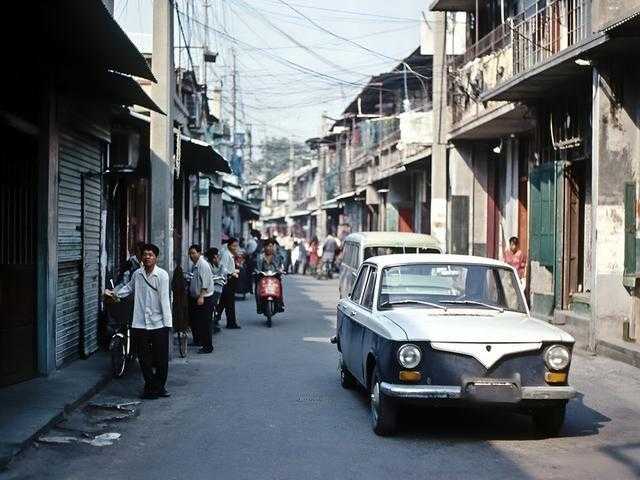

我叫王建国,一九八零年调来第三纺织厂当机修工。那年头,厂里的单身宿舍紧张得很,我和车间的张德明一合计,在厂外合租了间十来平的平房。

他二十八,我三十二,都是打光棍的料。说起来,我们俩也算是命运相似,他是农村来的知青,我是转业的炊事班老兵,都没在婚姻的围城里头打过转。

搭伙过日子,最初只是为了省钱。那时候,物资匮乏,工资低,每个月到手四十多块钱,租房、吃饭、寄钱回家,剩不下几个子儿。

他上白班,我上夜班,一个屋子两人倒也不显挤。那屋子不大,泥土地面,一张方桌,两把木凳,墙角一个火炉子,冬天烧煤,夏天就闲置了。

开始那会儿,感觉不错,一个人买菜,一个人做饭,谁有空谁干活,倒也清静。老张手艺不错,听说是当知青那阵跟生产队大师傅学的,能把白菜炒出肉味来,我们这些大老爷们都馋得很。

我呢,手艺算不得好,但胜在实诚,锅里炒什么,碗里就盛什么,不偷不藏。每个月发了工资,先交房租,剩下的就平分了伙食费,日子也算过得去。

屋里添置了个小书架,架子上摆着几本《人民文学》和《青年近卫军》。周末没事,我们就听着收音机里的"红梅赞",老张抽着一毛钱一包的"白杨树",我喝着北冰洋汽水,倒也惬意。

可日子久了,鸡毛蒜皮的事就多起来。他爱干净,每天早上起来第一件事就是扫地,还要用抹布擦桌子;而我却懒散,衣服常常脱下来就扔在床上。

他爱节省,一个肥皂能用到只剩薄薄一片;我却大手大脚,洗脸水放半盆。他喜静,下班回来就看书;我爱把收音机声音开得老大,听《龙江颂》和《血溅津门》。

这些都是表面上的事,真正让我们散伙的,是那日常生活中看不见的芥蒂。就像我爹常说的那句老话:"同床异梦易,同锅同灶难。"

记得那是八二年春天,物资匮乏,副食品供应紧张。我们每人每月能领到五斤细粮票,粗粮不限量。当时有句顺口溜:"粗粮细作,细粮细吃,不够烙饼子。"

老张是个有心计的人,总是把面粉和挂面留着,平日只吃粗粮,说是"过年才吃好的"。而我呢,想吃啥吃啥,今朝有酒今朝醉,票用完就用完了,哪管那么多。

那天是个星期六,我夜班回来,看见老张蒸了一锅馒头,白白胖胖的,散发着诱人的香气。我肚子咕咕叫,就顺手拿了一个,连着咸菜吃了。

第二天早上,老张煮了一锅粥,却发现案板上少了个馒头。他眉头皱得像厂门口的沟壑。

"王建国,你昨晚是不是又拿我那份蒸的馒头吃了?"他的声音里带着一丝难以察觉的责备。

我正迷迷糊糊地从被窝里爬出来,闻言一愣:"馒头不就是用来吃的吗?饿了就吃呗。"

"一个破馒头,至于吗?我下班回来饿了。"我嘴上不在乎,心里却有些不是滋味。我想起当兵时,连长教导我们:"同志之间要团结互助,不分彼此。"

"一个破馒头?"他声音提高了八度,"你知道现在面粉多紧张吗?我那是留着准备招待老家来信说要来看我的堂弟的!再说了,这是原则问题!"

"什么原则不原则的,我们不是搭伙过日子吗?你的就是我的,我的就是你的,用得着这么斤斤计较?"我也来了火气。

"搭伙是搭伙,但各人的东西得分清楚。咱们说好了各管各的口粮,你怎么能随便拿我的呢?"老张不依不饶。

就为这一个馒头,我们争执了半个钟头,最后我摔门而去,中午饭也没回来吃。那天,我在厂里食堂随便对付了一顿,八分钱一个大馒头,一毛钱一份咸菜,吃得索然无味。

回到住处,老张已经上班去了。屋子里静悄悄的,桌上留着半碗凉了的粥,还有一张字条:"你的那份粥"。看着那工工整整的字迹,我心里更不是滋味了。

那之后,我发现老张开始计算得更细了。买白菜,他掰开算两个人的钱;买酱油,瓶子上用红笔画道道,标明各自用了多少;就连火柴,也分成两盒,各自放在自己的抽屉里。

日子过得像算账,哪还有人情味可言?

有一次,我实在看不下去,问他:"老张,咱们这样算来算去,跟开小卖部似的,累不累啊?"

他头也不抬,只顾着在本子上记账:"人穷志短,精打细算是为了能过得好一点。你不懂。"

"可咱们是搭伙过日子,又不是做生意。"我还想说什么,可看他那副认真的样子,话到嘴边又咽了回去。

厂里的老李看出我们之间的别扭,劝我:"老王啊,搭伙过日子最忌讳的就是算计太清。我看你们这个伙计是搭不长久了。"

我不服气:"怎么就搭不长久了?不就是生活习惯不同嘛,慢慢适应不就得了。"

老李摇摇头:"人家老张是精细人,你是粗线条,这搁一块儿,迟早要出事。"

我不以为然。可后来的事实证明,老李说得没错。

一日深夜回来,没见着老张。一开始我以为他加班,可接连三天不见人。我心里有些不安,想着是不是出了什么事。就在我准备去找他时,偶然去车间交接工作,才发现他在单位搭了张简易床铺,打地铺睡了好几天。

我站在他铺位前,看着那条卷得整整齐齐的军绿色棉被和叠成豆腐块的衣服,心里五味杂陈。他宁可睡冰冷的水泥地板,也不愿和我继续搭伙。

"老张,你这是干嘛呢?"我问他。

他正在缝一个扣子,头也不抬:"加班方便。"

"你骗谁呢?咱们都是老实人,有啥说啥。是不是嫌我邋遢?"

他终于抬起头,脸上带着倦意:"老王,我们性格不合,勉强住在一起,只会越来越别扭。"

"一个馒头的事,至于吗?"我有些不甘心。

"不是馒头的事。"他叹了口气,"是我们看待生活的方式不同。你觉得我小气,我觉得你浪费;你认为我计较,我认为你不顾后果。这样下去,只会相互看不惯。"

回到租处,我坐在煤油灯下,望着墙上的两个钉子——一个挂我的毛巾,一个挂他的。平行的两条线,从不相交,就像我们的性格。

窗外,一轮明月高悬,照在那些整齐排列的厂房上。八十年代初的夜晚,没有霓虹灯,没有KTV,人们的生活简单而朴素。就在这样的背景下,我们两个大老爷们,却因为一个馒头,一瓶酱油,闹得不可开交。

半年后,我下决心散伙了。搭伙过日子,真不是用嘴说说就能过得来。

正好厂里新盖了一栋单身宿舍楼,我和老张都申请上了。准备分开那天,我故意早出晚归,不想见面。可晚上回来时,却见老张正在收拾东西。

他的家当不多,一个军绿色的蛇皮袋就装完了。屋里的东西,大多是我的,他来时就带得少。

"老王,明天我就搬走了。"他说。

"嗯,挺好。"我假装满不在乎,"单位分的宿舍,条件比这里好多了。"

"是啊,一人一间,清静。"他点点头。

沉默了一会儿,他从口袋里掏出一张纸:"我算了一下账,这几个月的水电费和煤气费,我应该补你三块二。"

我看着那密密麻麻的数字,一阵心烦:"算了吧,这点钱,不至于。"

"不行,得算清楚。"他坚持把钱放在桌上,然后继续收拾他的东西。

看着他忙碌的背影,我突然觉得有些伤感。尽管我们相处得不愉快,但毕竟一起度过了将近一年的时光。

"要不要喝点?"我从柜子里拿出半瓶二锅头,"散伙酒。"

他犹豫了一下,最终还是点点头:"行。"

我找来两个玻璃杯,倒上酒。杯子是从食堂顺出来的,厚底儿的那种,上面还印着厂标。

"干杯。"我举起杯子。

"干杯。"他也举起杯子,一饮而尽。

酒过三巡,气氛渐渐热络起来。我们聊起了过去的事,笑话彼此的缺点,一时间,那些不愉快似乎都被抛到了脑后。

"其实吧,老王,我这个人就是太计较,从小家里穷,养成了这习惯。"他脸微微泛红,话也多了起来。

"我明白,我也有错。"我拍拍他的肩膀,"搭伙的日子里,我确实太随便了。"

"以后住单位宿舍了,有空常来往来往。"他举杯。

"那是必须的!"我也举杯。

第二天一早,我起来时,老张已经走了。屋子里收拾得干干净净,连地都扫过了。桌上留了半瓶酱油和张字条:"带不走的还给你,张德明。"

我拿起那瓶酱油,看着上面的红笔道道,苦笑不已。将近一年的搭伙生活,就这样结束了。

搬进单位宿舍后,我们依旧在厂里遇见,点头打招呼,偶尔一起去食堂吃饭,但那种形同陌路的感觉,始终挥之不去。

时光荏苒,一眨眼就是十几年过去了。八十年代末,改革开放的春风吹遍了神州大地。我们厂也发生了翻天覆地的变化,从小作坊式的生产,变成了半自动化的现代工厂。

老张当上了车间主任,每天忙得不可开交。我因为手艺好,被调去负责设备维修,也算是有了一定的地位。我们偶尔在厂里碰面,礼节性地问候几句,然后各自忙各自的。

九十年代中期,国企改革浪潮汹涌,我们厂也不可避免地卷入其中。效益下滑,工人下岗,曾经热闹的厂区变得冷清起来。

我和老张都挺过了那段艰难时期。九七年,厂区拆迁,工人们各奔东西。有的去了新厂区,有的转行做了生意,还有的接受了买断工龄,回家种田去了。

收拾东西时,我在宿舍的柜子深处发现了那张字条,字迹已经发黄。"带不走的还给你,张德明。"简单的一句话,却让我想起了那段既苦涩又甜蜜的岁月。

那天收完尾,我在厂门口碰见了老张,十几年没怎么说话,他头上已经有了白发,但精神还是那么好。

看见我,他笑了:"老王,喝一盅?"

就这样,我们在马路对面的小店要了两斤二锅头,一盘花生米。初秋的傍晚,风吹过来,带着淡淡的桂花香。

酒过三巡,话匣子打开了。我们聊起了当年那个馒头,那瓶酱油,都笑得前仰后合。

"其实那时候,就是拉不下脸。"老张倒满一杯,推给我,"我就是死要面子,怕别人说我小气。"

"是啊,年轻气盛。"我举杯,一饮而尽,"我也是,觉得你太计较,其实你那样做挺对的。年轻时不懂事,总觉得钱不算什么,现在才明白,钱再多也得精打细算。"

"哎呀,当年要是能想通这一点,也不至于散伙了。"老张摇摇头,眼神里带着一丝怀念。

"话说回来,散伙也好,要不然咱俩现在可能见面都得绕道走。"我半开玩笑地说。

老张大笑:"还真有可能!咱俩那性格,再住下去,非得打一架不可。"

我们笑着,又干了一杯。酒过三巡,我突然想起一事:"老张,记得那天你走,留下半瓶酱油吗?"

他点点头:"记得,那时候心里还挺不是滋味的。"

"我把那瓶酱油一直留着,直到用完。每次看见瓶子上的红道道,就想起你那个精打细算的样子。"

"你小子!"他拍了我一下,"那些日子虽然苦,但回想起来,倒也有滋有味。"

"可不是嘛!"我举起杯,"那会儿什么都缺,就是不缺心眼儿。"

夜深了,我们喝得微醺,互相搀扶着走出小店。街上的霓虹灯闪烁,远处传来流行歌曲的声音,一切都显得那么陌生而又新奇。

"老王,你知道吗?"老张突然停下脚步,望着夜空,"搭伙的日子虽然短,但我一直记得。那是我们年轻时的一段故事。"

我点点头,心里涌起一股暖流。时过境迁,当年的不愉快早已烟消云散,留下的只有那些共同经历过的岁月痕迹。

"老张,人这一辈子,争的再多,最后不还是一场空?"我轻声说。

"是啊,"他笑了,"要是当年能想通这一点,何至于为一个馒头闹得不可开交?"

我们相视一笑,默契地道别。他往东,我往西,各自走向属于自己的家。

那天晚上,躺在床上,我久久不能入睡。脑海里浮现出当年那间狭小的平房,那个方桌,那两把木凳,还有墙上的两个钉子。我们搭伙的日子虽然结束了,但那段记忆,却像一杯老酒,越陈越香。

多年后,我偶然在街上遇到老张的外甥,得知老张已经退休,搬去了南方的城市,跟女儿一家住在一起。

我站在熙熙攘攘的街头,突然有些恍惚。那个斤斤计较的张德明,那个为一个馒头跟我争执的倔强汉子,如今也成了含饴弄孙的老人。

时光如水,带走了我们的青春,带走了那些鸡毛蒜皮的争执,却带不走心底的那份情谊。

有时候我在想,如果当年我能多理解他一些,如果他能少计较一些,我们的搭伙生活是不是就不会结束?但转念一想,或许正是因为那次分离,我们才能在多年后重逢时,笑着干杯,不带半点芥蒜。

那碗散伙面,吃得匆匆,却在记忆里留下了深深的烙印。它让我明白,人生路上,聚少离多是常态,能够彼此理解,相互包容才是难得。

而今,当我独自一人站在阳台上,望着远处的高楼大厦,听着城市的喧嚣,那段在小平房里搭伙过日子的岁月,已经成为了我生命中最珍贵的回忆之一。

搭伙过日子,真不是用嘴说说就能过得来。它需要两个人的真心付出,需要互相体谅,更需要懂得妥协与包容。我和老张,终究还是走散了,但那份情谊,却因为岁月的沉淀而变得愈发醇厚。

老张啊老张,不知道你在南方过得好不好?有空,真该再喝一杯散伙酒,再忆一忆那些年,我们一起走过的日子。